武田 正志 院長の独自取材記事

たけだクリニック

(豊川市/豊川駅)

最終更新日:2025/12/05

豊川駅・豊川稲荷駅から歩いてすぐの場所にある「たけだクリニック」。1998年の開業以来、地域のホームドクターとして診療を続けてきたのが、院長の武田正志先生だ。「どんな状況でも、目の前の患者さんに全力で向き合いたい」と語る武田院長。専門とする呼吸器をはじめ幅広い診療を提供しているのは、その思いを裏打ちするものだ。患者の声に耳を傾けることを診療の原点に据え、子どもであっても、本人の言葉を大切にし、背景まで丁寧にくみ取る姿勢は、患者に真摯に向き合う誠実な人柄を物語る。院内には、武田院長自ら撮影した動物や花の写真と、イラストが飾られており、来院者の心を和ませている。そんな武田院長に、地域医療への思いを語ってもらった。

(取材日2025年7月10日)

一人ひとりの背景にも寄り添い、丁寧な診療を提供する

呼吸器がご専門と伺いました。どのような治療をされていますか?

内科全般を診ていますが、特に呼吸器が専門です。風邪や肺炎といった感染症はもちろん、長引く咳の代表である喘息の治療も行っています。喘息は子どもの病気と思われがちですが、全世代で発症する疾患です。一人ひとり症状の程度が異なり、一般化して診断できないのが難しいところです。治療も、訴えや生活を踏まえた最適な方法を選ぶ必要があります。吸入薬だけでなく、生活環境へのアドバイスも大切です。また、COPD(慢性閉塞性肺疾患)も長年診てきました。喘息のように発作がないため、自分がCOPDだと気づいていない方も少なくありません。だからこそ、自覚していただくことが治療の第一歩になるのです。

アレルギー疾患への対応はいかがでしょうか。

今や花粉症は国民病ですし、アトピー性皮膚炎の患者さんも減っていません。アレルギーによって引き起こされる症状はさまざまで、鼻炎や目のかゆみはもちろん、肌荒れすることもあります。その症状が現れるたびに、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科と受診しなければならないのは、患者さんにとって不便なことですよね。ですから、できるだけワンストップでアドバイスできるよう、専門外であってもベーシックな診療ができるようにしたいと考えて勉強してきました。スギ花粉・ダニについては舌下免疫療法も行っています。また、患者さんの体を全身的に診ながら、症状によってはきちんと他科の医師へ紹介していきます。まずは相談窓口だと思って、お気軽にいらしてください。

検査についても、詳しく教えていただけますか?

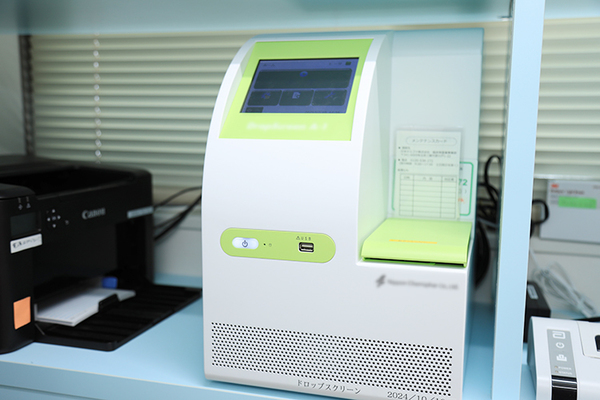

アレルギー検査も、必要に応じて行っています。少量の血液でアレルゲンへの反応をその日のうちに確認できる検査を導入しており、40分ほどで結果をお伝えできます。採血量がごくわずかで済むため、注射が苦手な方やお子さんにも比較的受け入れていただきやすいのではないでしょうか。結果がすぐわかることで、不安の軽減にもつながります。じんましんや長引く咳など、原因不明の症状が続く場合には、時間の許す限り検査をご提案することもあります。また、多項目同時PCR検査機器を導入したことで、15種類の感染症を短時間で調べることが可能になり、診断のスピードが大きく向上しました。その場で結果をもとに適切な治療につなげられるのは大きなメリットだと思います。

他にどういった診療や検査が行われているのでしょうか?

肥満や内臓脂肪が原因の生活習慣病の一つである、睡眠時無呼吸症候群の検査・治療を行っています。診断のために簡易型ポリグラフィ検査機器を使用しご自宅での就寝時に計測します。必要に応じて減量のための食事・運動指導も行います。中等症以上の方は提携病院に1泊2日入院していただいた上で検査をします。その結果CPAP装置(在宅持続陽圧呼吸療法装置)による管理をする場合もあります。また、禁煙治療も行っています。服薬による治療が中心で、服薬状況や喫煙本数を記入する「禁煙手帳」を通して患者さんの状況を把握し、診察に役立てています。

訪問診療にも対応し、地域に根差した医療を実践

訪問診療にも力を入れているとお聞きしました。

そうですね。開業当初から通院が難しい患者さんを訪問し、定期的な診療を続けてきました。現在は機能強化型在宅療養支援診療所として、複数の医療機関と連携しています。以前はご自宅への訪問が中心でしたが、今では高齢者介護施設への協力のための訪問が増えています。また、訪問看護ステーションのスタッフをはじめ、多職種との連携にも力を入れています。超高齢社会が進む中、入院ではなく、施設も含めた在宅医療の重要性が一層高まっていると感じます。もちろん在宅で対応できない場合は、速やかに総合病院へ紹介しています。今後も関係機関と密に連携し、総合的な健康サポートに努めていきたいと考えています。

日々の診察の中で、大切にされていることはありますか?

診察の際には、なるべく患者さん自身の言葉に耳を傾けるようにしています。特にお子さんの場合、親御さんが代わりに説明されることも多いのですが、やはりご本人の言葉からでないと見えてこない部分もありますからね。お子さん自身がどう感じているか、どこがつらいと感じているのかを、できる限りご本人にもお聴きするようにしています。もちろん、発達の特性があるお子さんなど、一人ひとりの状況に応じた対応は必要です。ただ、どんな年齢の方に対しても、まずその人の声に耳を傾けることを大事にしています。患者さん自身がどう困っているかをきちんと把握した上で、初めてその人に合った診療ができると考えています。

以前から勉強会にも積極的に参加されているそうですね。

医療は日々進歩しています。だからこそ、私たち医師にとって知らなかったでは済まされないことが多くあります。将来振り返ったときに、当院で当時できる最善の治療を選択していたと自信を持って言えるように、常に知識をアップデートし続ける姿勢が欠かせません。講演会も、時間の許す限り参加するようにしています。院内でも定期的にスタッフ向けの勉強会を行い、知識の共有や意識の向上にも努めています。クリニック全体で知識の底上げを図り、より良い医療を患者さんに届けられるよう、これからも学びを大切にしていきたいですね。

診療の土台は信頼関係。ともに歩む存在であり続けたい

医師をめざされたきっかけや印象に残っている出来事があれば、お聞かせください。

子どもの頃、バイクとの事故で2ヵ月近く入院したり、体育の授業で手足をケガして通院したりと、医療にふれる機会が多くありました。そんな経験を通して医師という仕事の素晴らしさにふれ、「医者になれたら」とぼんやり夢を見るようになったんです。千葉県で育ち、縁あって浜松医科大学へ進学。卒業後は勤務医として経験を積みました。最初の頃は日々の業務に追われていましたが、ある時、重大な疾患を抱えた患者さんの診療に携わることがありました。入院からわずか1日で容体が急変し、言葉を交わすこともできず、その変化の早さに戸惑ったのを今も覚えています。「どんな状況でも、目の前の患者さんに全力で向き合うことが大切だ」と強く感じた出来事でした。あの時の思いは、今も自分の中に生きています。

お忙しい日々の中、休日はどのように過ごされていますか?

カメラが好きで、花や愛犬、愛猫の写真などを撮っています。気に入った写真を院内に飾っています。今、待合室に飾ってある写真とイラストはうちで飼っているペットたちです。ペットたちとの時間も癒やしになっていると感じます。平日は時間に追われていますが、休日は趣味や家族との時間にして、いろいろと楽しんでいます。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

人生100年といわれる時代において、健康に過ごせる時間は何よりも価値があると思います。病気の治療はもちろん、心の健康や気持ちの安定も支えられるような診療をめざしています。そのためには小さな変化を見逃さず、病気が大きくなる前に抑えることが大切です。気になることがあれば、どうぞかかりつけ医を受診してください。私も「たかが風邪」とは思わず、患者さんの背景も踏まえて丁寧に診るよう心がけています。お一人お一人を深く理解して診ていくには、やはり継続的な関係が必要です。初診では情報が限られ、診断が難しいこともあります。だからこそ、信頼できるかかりつけ医と長く付き合うことをお勧めします。体質や生活、性格を踏まえて診てもらえる関係性は、大きな財産です。私も、そんな出会いを楽しみにしています。