つらいアトピー性皮膚炎には

継続的な治療とスキンケアを

きぬ皮フ科クリニック

(流山市/流山おおたかの森駅)

最終更新日:2025/09/08

- 保険診療

かゆみや湿疹などの皮膚の症状が繰り返し続く場合、それはアトピー性皮膚炎によるものかもしれない。子どもだけでなく大人になってからもアトピー性皮膚炎に悩まされている人は多く、また成長段階によって症状が出る部位にも特徴が見られるという。症状の改善をめざすには、継続的な治療や日常のスキンケアが重要となるが、本人の生活環境により、これらが難しい場合もある。また、長期にわたり悩みを持っている人は、薬に対する不安も多く抱いている場合がある。アトピー性皮膚炎や乾癬など皮膚疾患の治療経験の豊富な「きぬ皮フ科クリニック」の川﨑ゆりか院長に、アトピー性皮膚炎の基本的な特徴や診断基準、治療のポイント、薬の処方、日常的なスキンケアについて詳しく話を聞いた。

(取材日2025年1月9日)

目次

医師による診断が重要なアトピー性皮膚炎。薬の塗り方や日々のスキンケアまで丁寧に相談、指導

- Qアトピー性皮膚炎とはどのような疾患なのですか?

-

A

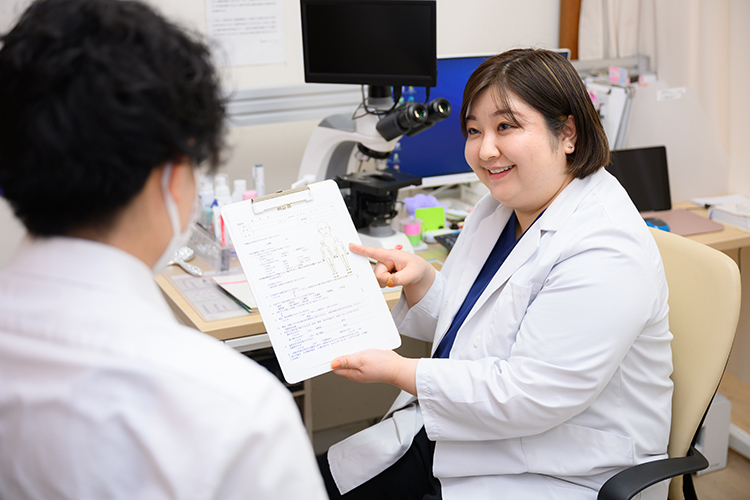

▲早めに皮膚科を受診してほしいと話す院長

アトピー性皮膚炎は、皮膚の慢性の炎症性疾患です。専門の医師による診断が重要です。診断の基準は大きく分けて3つあり、1つ目はかゆいこと、2つ目が特徴的な発疹が特徴的な分布で現れていること、3つ目はそれが慢性的に繰り返すことです。赤ちゃんならば2ヵ月以上、大人などであれば半年以上を慢性としています。軽症だと、皮膚が弱いだけなのかなと思っていたら、実はアトピー性皮膚炎であったというケースは多いですね。赤ちゃんでは手首や足首、首や脇など摩擦部に皮疹が出ることが多く、学童期になると肘や膝の裏側、耳、手など、大人になると顔や上半身と、年齢によっても症状の出やすい場所は変わります。

- Qアトピー性皮膚炎が疑われる要素は他にもありますか?

-

A

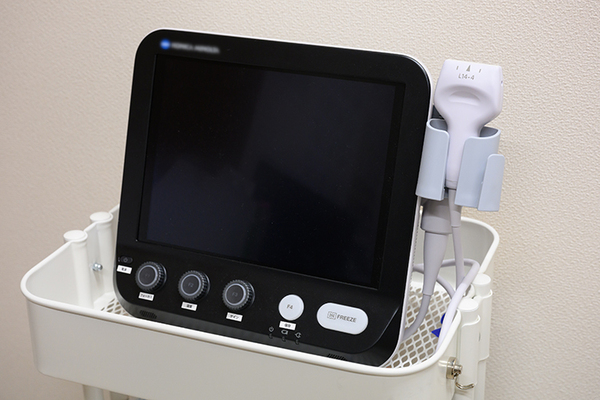

▲皮膚腫瘍の診断にも力を入れているため、エコー検査も可能だ

先ほど挙げた3つの診断基準の他に、アトピー性皮膚炎の素因がある体質かどうかも一つのポイントになります。まだアトピー性皮膚炎の診断がついていなくても、喘息やアレルギー性鼻炎などの診断がすでにされている場合、それらはアトピー性皮膚炎を発症しやすい素因となります。また、ご本人だけでなく父母や祖父母、兄弟などご家族にそれらの素因や、アトピー性皮膚炎の既往があるかどうかも重要な参考になるため、当院の問診では必ず伺うようにしています。

- Qアトピー性皮膚炎の治療はどのように行うのでしょうか?

-

A

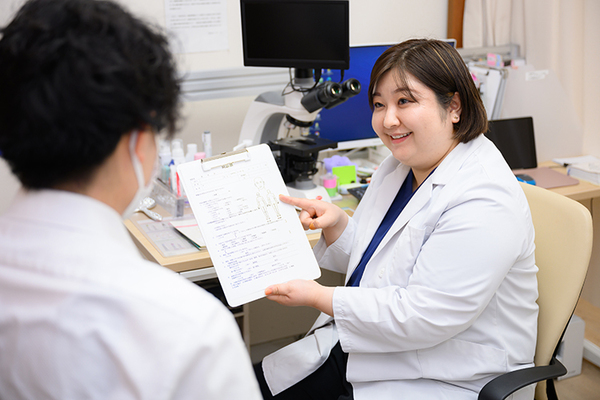

▲治療の仕方を丁寧に説明する院長

アトピー性皮膚炎は皮膚のバリア機能が低下する疾患なので、まずはスキンケアが大事です。その方の生活環境によって、保湿剤を一日に何回塗ることができるかなども違いますので、相談しながら保湿の方法を考えていきます。また、薬を用いた治療としては抗炎症剤であるステロイドの塗り薬や、抗アレルギー剤の飲み薬による治療が一般的です。様子を見ながら薬の強さや塗り方などを調整して処方します。それでもなかなか改善しない中等症以上の方には、紫外線を照射する治療もお勧めしています。

- Qお薬に対して不安がある方もいらっしゃると思います。

-

A

▲乾癬の治療にも力を入れ、塗り薬や飲み薬、紫外線治療などに対応

ステロイドの塗り薬に怖いイメージを持たれる方もいますが、正しく使えば決して怖いものではないです。まずは、ステロイドの塗り薬についての正確な情報を知っていただく必要があります。皮膚の状態、経過を見ながらステロイドの強さなども調整するのでご安心ください。ステロイドの塗り薬以外にもJAK阻害薬やPDE4阻害薬といった、長期的な副作用が比較的少ない塗り薬を患者さんに合わせて用います。また当院では重症度に応じて、生物学的製剤の注射で炎症抑制を図る治療に力を入れています。こちらも副作用は多くないので、安全性とリスクについて患者さんに説明して理解していただいた上で、相談しながら方針を決めていきます。

- Qアトピー性皮膚炎の方のスキンケアのポイントを教えてください。

-

A

▲地域のかかりつけ医として気軽に相談してほしいと語る院長

重要なのは、薬の塗り方などを正しく指導できているかです。当院ではお一人お一人の生活環境にあった塗り方を、丁寧に指導するよう心がけています。例えば、軟膏チューブは指の第一関節の長さに絞ると約0.5グラムです。大人の手のひら2枚分塗れるほどの量なので、患部にべとつくくらいに塗ってくださいと伝えています。用法として多くの薬は1日2回塗るのですが、1日1回しか塗れない人なら薬の強度を上げるなどの調整も適宜行います。継続的なケアが大切ですので、再診の際は正しく塗れているかを確認。また衣類の摩擦が悪化因子となる方には、化学合成繊維ではない衣類を勧めるなど、患者さんの生活環境に応じた指導を行っています。