親知らずによる痛みや腫れ

周囲の歯を守るためにも放置せず抜歯を

かなまち志田歯科

(葛飾区/京成金町駅)

最終更新日:2025/09/18

- 保険診療

奥歯辺りの鈍い痛みや違和感、歯茎の腫れ、こうした症状が出て初めて気がつくことも多い「親知らず」の存在。ただでさえ歯ブラシが届きにくい上、人によっては横向きに生えたり、部分的に歯肉に埋まっていることも多い厄介な歯だ。こうした不規則な生え方で細菌感染のリスクが高まれば、周囲の健康な歯に悪影響を及ぼしかねないため、一般には「親知らず=抜歯するもの」といった考え方が定着している。そこで、口腔外科の専門家として開業以前から今日まで、親知らずの抜歯を数多く手がけてきた「かなまち志田歯科」の志田祐次郎院長に、親知らずが痛くなる理由や、痛む親知らずを放置した場合のリスク、抜歯の手法、抜歯後の注意点などについて詳しく聞いた。

(取材日2020年7月1日)

目次

健康な歯を守るためにも、親知らずによる痛みや腫れは、放置せずできるだけ早い抜歯を

- Q親知らずが痛くなる要因について教えてください。

-

A

▲無理をせず、体調が万全なタイミングで抜歯の選択を

親知らずは奥歯の中で最も後ろに位置する歯で、上下左右の計4本あります。正規の歯の本数に含まれ、過剰なものではありませんが、現代人の顎が小さくなり、親知らずが歯列の中に納まりきらず、結果、横向きや斜めに生えてくるのです。この親知らずが痛むのは「狭いスペースに歯が生えて、周囲の歯や骨、歯茎を圧迫するから」と考える人も多いでしょう。もちろんそのような理由で痛むこともありますが、実際は「親知らずが生えることによって生じる歯周トラブル」であることがほとんどです。つまり、奥歯のさらに奥の位置で、横向きや斜めに生えている親知らずはセルフケアが難しく、それが原因で虫歯や歯周病が発症しやすくなるのです。

- Q親知らずの痛みを放置したらどんなリスクがありますか?

-

A

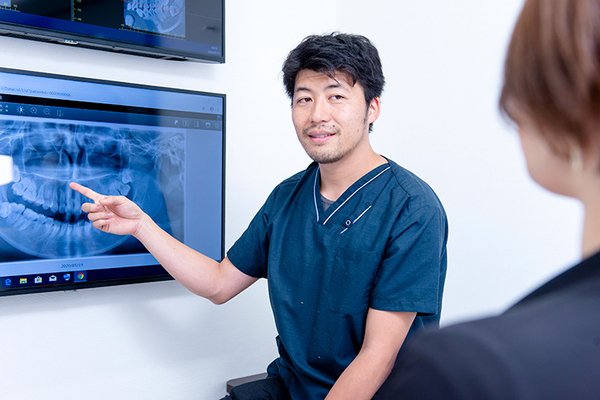

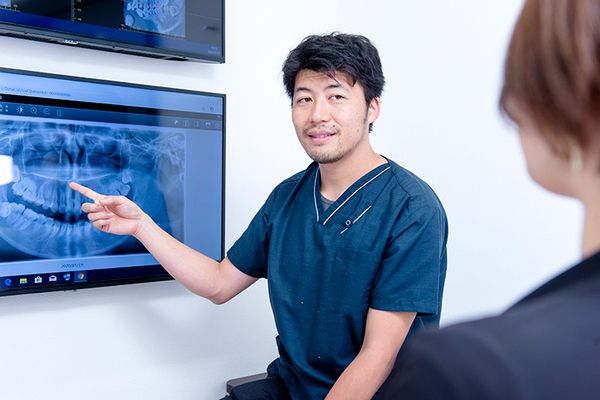

▲親知らずの抜歯を得意とする志田院長

親知らずの痛みの要因は大きく2つあります。1つ目は、患者さん自身の免疫が低下している状況で親知らずとその手前の歯の間にできた歯周ポケットに汚れがたまると、腫れて痛みが出ることがあります。免疫が戻ると痛みも一時的に治まりますが、繰り返す腫れにより歯と骨が癒着し、抜歯しづらくなるリスクがあります。2つ目は親知らずが虫歯になることによる痛みです。親知らず自体は抜けば済みますが、その手前の歯が虫歯になると、最悪の場合抜歯をしなくてはならないことも。仕事が忙しい時期や妊娠期に抜歯をしなくてはならなくなることもあるため、トラブルを起こす可能性の高い親知らずは余裕があるうちに抜歯しておくことをお勧めします。

- Q痛みが出た場合の対処法は?

-

A

▲できる限り患者に負担の少ない方法で行う

抜歯を検討します。たとえ痛みが消えても、それは一時的なもの。再発のリスクがあるので抜歯をお勧めします。当院では、親知らずを抜歯する際は麻酔を使用した上で、歯は骨のしなやかさを利用し、骨を圧迫しててこの原理で歯を少しずつ揺らしながら外に取り出すようなイメージで行っていきます。「ヘーベル」という棒状の器具1本だけで抜くこともありますが、やむを得ず歯茎の切開剥離を伴う場合でも、傷口はできるだけ小さく、歯を細かく分割して取り除く低侵襲の術式で行います。若ければ若いほど歯の根っこと歯槽骨の間の歯根膜も厚く骨もしなやかなので抜歯もスムーズです。後回しにせず、体調が万全なタイミングで行うのが良いでしょう。

- Q抜歯する医療機関はどのように選んだらいいでしょうか?

-

A

▲てこの原理を利用し抜歯する

大規模な病院のほうが安心だと感じられる方は、それも一つの価値観ですから選択肢に入れてもいいでしょう。ただし、歯は抜いたら終わりではありません。抜歯後の痛みの感じ方や腫れの程度には個人差があり、追加で痛み止めを処方したり、患部を洗浄したり、噛み合わせの調整が必要になるケースもあります。アフターケアで通院する可能性を考えると、ご自身が通いやすいエリア内で、抜歯経験の豊富な歯科医師がいるクリニックを見つけておくと安心です。当院では院長である私が口腔外科を専門としており、毎日のように抜歯を手がけています。抜歯の際も抜歯後も、患者さんの体にかかる負担を最小限にとどめることを意識して治療にあたっています。

- Q抜歯後の日常生活で、注意することはありますか?

-

A

▲抜歯後の痛みは我慢せず、相談を

抜歯当日は飲酒、激しい運動、長風呂など血流が良くなる行為は控えるようにお願いしています。血流障害を引き起こす喫煙については、傷口にかさぶたができるくらいまでは当面の間控えていただくのが良いでしょう。それ以外は、食事面でも特にこれといった制限は必要ありません。抜歯後は翌日が痛みのピーク、翌々日が腫れのピークというのが、一つの目安になると思います。痛みの感じ方は人それぞれですが、ご自身がつらいと感じるような痛みがある場合は、患部を洗浄して痛みの緩和を図りますので、無理に我慢せず、随時歯科医師にご相談ください。