加齢黄斑変性は失明に至ることも

専門家の手で早期診断から治療へ

いわみ眼科

(芦屋市/芦屋駅)

最終更新日:2025/01/16

- 保険診療

知覚の中でも特に膨大な量の情報を取り込む視覚。視力が落ちると日常生活が大きく損なわれるだけでなく、高齢者では外部からの刺激が減少し、認知症の進行も懸念されるという。加齢黄斑変性は視力が著しく低下する進行性の疾患で、日本人の失明原因の上位でもある。現在は病状の進行を遅らせるための治療が行われているが、適切な診断や治療が受けられず、視力を失うケースが今でも少なくないそうだ。「いわみ眼科」の岩見久司院長は網膜疾患のスペシャリストで、加齢黄斑変性の治療に注力。「患者が通いやすい開業眼科で早期に診断をつけ、患者に寄り添える攻めた治療を行いたい」と先進の機器を導入し、大学病院と同水準の診療を展開している。そこで岩見院長に、加齢黄斑変性の特徴や検査・治療について、新たな情報も交えながら解説してもらった。

(再取材日2023年11月27日)

目次

先進の治療を通いやすい開業眼科で提供。光線力学療法も開始し治療選択肢が拡大

- Q加齢黄斑変性とはどのような病気か教えてください。

-

A

▲加齢黄斑変性は視力の低下や失明になる恐れがあるそうだ

目の奥には網膜という薄い組織があり、その中心部が黄斑で、物を見る上で重要な役割を担っています。目は非常に働き者の臓器ですので、網膜の下に老廃物がたまりやすく、さまざまなかたちで黄斑にダメージを与えて、視力の低下や失明につながります。発症原因としては、遺伝を含めた体質、喫煙習慣、加齢の3つの要素が挙げられ、その中でも深刻なリスクファクターが喫煙です。加齢黄斑変性は50歳以上の約1%に見られ、頻度はさほど高くないものの、わが国の失明原因の第4位を占めています。ただ詳しい病態や検査・治療法がわかってきたのは30年ほど前からで、今も病気の原因を治療することはできず、進行を抑制するための治療を行います。

- Q自覚症状から早期に気づくことはできますか?

-

A

▲見え方に違和感を感じたら早めに受診することが大切

代表的な症状では、視界の中心が不自然にゆがんで見え、その周囲では正常な見え方をします。さらに進行すると、視界の中心が見えない「中心暗点」という状態になり、治療をしないと大抵は視力が0.1以下にまで落ち込み、失明することもあります。多くの患者さんは見え方に異常を感じて受診されますが、見え方の変化は反対側の目で補っていることも多く、気づくのが遅れてしまうことも。また、他の目の病気や老眼だという思い込みが多く、通常の診察で見つけにくいのもこの病気の特徴です。見え方に違和感がある方や50歳以上の人、喫煙経験のある方、家族が発症したという人は、加齢黄斑変性に詳しい眼科を探して受診してほしいと思います。

- Q加齢黄斑変性が疑われたら、どのような検査を行うのですか?

-

A

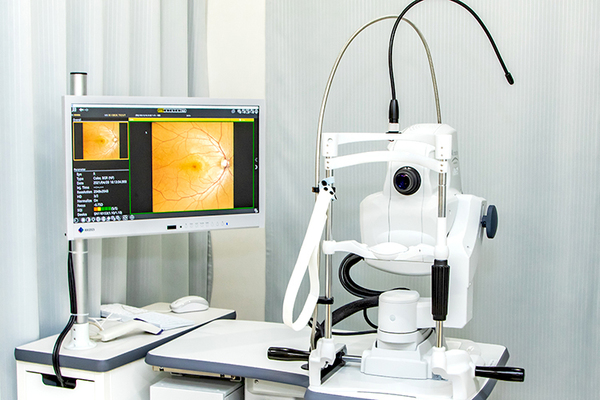

▲同院では大学病院と同等レベルの検査機器を備えている

加齢黄斑変性の診断には、眼底検査のほかにOCTと呼ばれる黄斑の断層検査、蛍光眼底造影検査、光干渉断層血管撮影、眼底自発蛍光検査が必要です。当院にはレーザー光線による眼底写真と光干渉断層計の複合機があり、大学病院と同等レベルの検査が可能ですし、私は網膜疾患を長く専門にしていますので、すべての検査と画像解析、診断を院内で行うことができます。これらの検査を受けるには事前に散瞳検査を行う必要があり、また造影検査は30分ほどかけて実施しますので、予約制を取っています。検査の結果から加齢黄斑変性の診断がつけば、現在の目の状態や病気についてわかりやすく丁寧に説明し、納得していただいてから治療に進みます。

- Q治療方法について教えてください。

-

A

▲患者の生活や体調に合わせ、負担を軽減した治療を提案

治療の第一選択は硝子体注射で、入院も切開もせず投与できる点は大きなメリットです。これまでは感染予防のため事前に抗菌薬を点眼する必要があると考えられていましたが、どのタイミングで抗菌処置を行っても感染リスクに影響しないことが明らかになり、当院では受診当日に注射を行える環境と設備を整えています。また次回の投与日は、悪さをする血管の活動の有無を見ながら間隔を設定するなど臨機応変に決められますし、急な事情や体調不良による受診日変更にも対応しています。各患者さんの体力や生活を見ながら必要最小限の診察と注射を行うことで、高齢の方でも通院の負担をなるべく減らし、治療を続けてもらえるようにしています。

- Q新たにレーザー治療も開始されたそうですね。

-

A

▲新たなレーザー機器を取り入れ、高水準の治療に努める

硝子体注射の治療は生涯にわたり通院が必要ですし、経済的な負担も少なくありません。そんな中で、アジア人に多いあるタイプの加齢黄斑変性では、光線力学療法というレーザー治療を注射と併用することが有用であることが明らかになりました。ただ、患者さんの加齢黄斑変性がそのタイプかどうか適切な診断を要しますし、レーザーの照射には蛍光眼底造影検査で患部を特定する精緻な技術や、照射後の生活指導も必要です。当院では新たなレーザー機器を導入し、この治療を院内で行えるようにしました。加齢黄斑変性による失明を防ぐためには、クリニックという受診しやすい環境で高水準の治療を提供しなければならないという使命感を持っています。