「朝、起きられない」は要注意

思春期に多い自律神経失調症とは

あいデンタルメディカルクリニック

(関市/関駅)

最終更新日:2025/07/29

- 保険診療

交感神経と副交感神経のアンバランスが原因で起こる「自律神経失調症」。中でも思春期の子どもがかかりやすい「起立性調節障害」は、倦怠感や立ちくらみ、頭痛や腹痛などさまざまな不調が起こる疾患だ。近年増えている発達障害も自律神経失調症につながる。これらの不調は学校に行けなくなり、学業に支障が出るケースも少なくない。子どもが不調を感じていても怠けていると思われ、発見が遅れがちになるため注意が必要だ。日本小児科学会小児科専門医である「あいデンタルメディカルクリニック」の高橋一浩院長は、子どもを専門とする医療機関などでの経験を生かし、子どもの心身症や自律神経失調症の治療にも注力。患者や家族とのカウンセリングを重視し、親身に寄り添うことを大切にする高橋院長に子どもの自律神経失調症について話を聞いた。

(取材日2025年3月3日)

目次

発症の早期から適切な治療を受け、生活習慣を整えることが大切

- Q自律神経について教えてください。

-

A

▲自律神経の働きは無意識のうちに行われている

自律神経は脳の深いところから出ていて、首や背骨に沿って臓器とつながっています。交感神経と副交感神経という2つの神経があり、内臓を動かす働き、脈拍や血圧、呼吸、腸蠕動(ちょうぜんどう)などの消化吸収、発汗、体温調節といった、生きるのに必要な働きを意思とは関係なく自律的に行っています。神経、内分泌、ホルモンが複雑に絡み合ったシステムを構築し、目から入る光、睡眠、食事、運動といった一定の生活習慣を継続することで恒常性が維持される仕組みです。この恒常性が維持できなくなると、さまざまな不調が現れ、こうした自律神経のバランスが乱れるために起こる体の不調のことを自律神経失調症といいます。

- Q自律神経失調症になると、どんな症状が見られますか?

-

A

▲人によってさまざまな症状がある

全身症状としては、疲労や倦怠感、不眠などが挙げられます。器官的な症状では、頭痛、動悸や息切れ、めまい、耳鳴り、喉のつかえ、息苦しさ、腹痛、下痢、便秘など多岐にわたります。精神的な症状としては、イライラや不安感、情緒不安定、うつなどで、中でも思春期に多いのが起立性調節障害です。午前中や起床時に頭痛、ふらつき、めまい、嘔気嘔吐、腹痛などさまざまな症状が現れるのが特徴で、体の発達に対し、内臓を動かす自律神経の発達が遅れている中学生に多く見られます。症状がつらく通学に不安を抱え不登校になり、学業に支障を来すケースもあります。近年は発達障害と関連づけられることも多いですね。

- Q発達障害と自律神経失調症の関係性について教えてください。

-

A

▲症状が出る前から本人は頑張っていることが多いそう

自律神経失調症の背景には、発達障害で生きづらさを感じている人が多いという側面もあります。発達障害は脳の特性であって、いわば血液型のようなもの。病気ではありません。ただし、健常者の価値観でつくられている社会の中で、発達障害の子どもは生きづらさを感じています。そして周りの雰囲気がつかめずに、トラブルが起きやすい環境に身を置いています。そんな状況の中で「学校に行きたくないけど、行かなければ」「空気が読めない自分ってどうなのか?」といった葛藤が生じたり、悩みが深くなったりすると、自律神経失調症になります。すると神経の不調によって、頭痛や腹痛をはじめとしたさまざまな症状が現れてしまうのです。

- Q親が子どもの不調に気づくきっかけで多いのは?

-

A

▲皮膚の状態、体型、姿勢、歩き方なども見て診断

学校に遅刻したり欠席したりするようになってから受診される方が多いです。自律神経失調症の患者さんは慢性的な不調を抱えています。実際には学校に行けなくなる半年前や1年以上も前から、本人は生きづらさや葛藤を抱えながら頑張っていることも。思春期は第二次性徴とも重なり、体や心の面で変化が大きく、自律神経の調節機能が乱れやすいのですが、高校生になる頃には治まることが多いです。親御さんにはお子さんの様子をよく観察していただき、早めに気づいて受診につなげていくことが重要だと考えています。特定の原因が思い当たらなくても、日常生活に支障を来している場合は、小児科で診察を受けていただきたいですね。

- Q治療の進め方について教えてください。

-

A

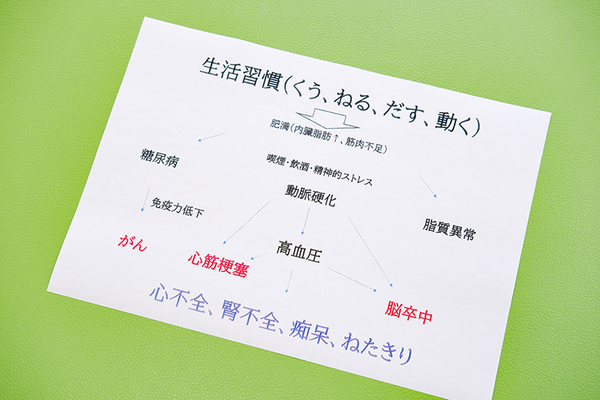

▲生活習慣の改善がとても大切であり呼吸法や姿勢の指導もしている

西洋医学では投薬が中心ですが、当院では東洋医学も取り入れ総合的な治療を行っています。自律神経を整えるには生きづらさを軽減することが重要で、そのためには考え方の癖を変える必要がありますが、まずは生活習慣の見直しをベースに「食べる、寝る、排せつする、動く」の4つが整うためのアドバイスをしています。例えば、白米を炊くときは大麦を2割混ぜる。これなら野菜嫌いな子に不足しがちなビタミン、ミネラル、食物繊維が自然に補えます。日付が変わる前に寝て、スマホを見るなら、夜ではなく朝。昼間に太陽を浴びながらのウォーキングは良い運動になり免疫力も上がるでしょう。そのほか呼吸法や姿勢に関するアドバイスもしています。