さまざまなトラブルの原因となる

歯列接触癖と予防歯科との関係性

森田歯科

(岸和田市/春木駅)

最終更新日:2025/01/14

- 保険診療

きちんとブラッシングをしているのに歯のトラブルが収まらない。肩凝りや頭痛にずっと悩まされている。こうした症状のある人は、もしかすると「歯列接触癖(TCH=Tooth Contacting Habit)」が原因かもしれない。特に強く噛み締めていなくても、上下の歯が常に接触しているような人は要注意。スマホやパソコンを操作している時、テレビを観ている時などに、ふと気づくと上下の歯が当たっている人は意外に多いもの。こうした何げない癖が口腔内だけでなく、さまざまな体の不調をもたらすというから見過ごすことはできない。今回は包括的な歯科診療を信条とする「森田歯科」の森田和伸院長に、歯列接触癖の傾向と対策、予防法などについてじっくり聞いてみた。

(取材日2024年9月12日)

目次

たかが歯の接触と考えず、改善がさまざまな面での予防の第一歩と捉えることが重要

- Q歯列接触癖とは、どのようなものでしょうか?

-

A

▲一人ひとりの患者にとって適切な治療を実践している

人は普段、上下の歯は接触しておらず、リラックス時には1〜2mmの隙間があるのが正常です。上下の歯が接触するのは、物を噛んだり飲み込んだりする時だけ。1日に2000回・20分間程度といわれており、それ以外に上下の歯を無意識に接触させてしまう癖を歯列接触癖と呼んでいます。歯列接触癖は何かに集中している時に起こりやすく、それだけに無意識で自覚しにくいのが特徴。言われて初めて気づく人も多いのではないかと思います。食いしばりとは違って弱い力で接触している状態ですが、長時間続くと顎の関節や口の周囲の筋肉が緊張して負担がかかり、歯や体に思わぬ症状を引き起こす可能性があるので注意が必要です。

- Q歯列接触癖を改善しないと、どうなるのでしょうか?

-

A

▲日常から姿勢や舌の位置を意識することが重要

歯列接触癖を起こす原因の一つは体の姿勢にあります。正しい姿勢で生活している人は案外少なく、それが上下の歯の接触につながって体の不調へと発展していくわけですね。歯列接触癖があると顎関節に力がかかり、歯のひびや欠け、すり減り、入れ歯の揺れや詰め物の脱落のほか、二次虫歯や歯周病などを引き起こす恐れがあります。また、知覚過敏の原因になっているケースも多いです。症状は口の中だけに限りません。本来、下顎は上顎から離れ、ぶら下がった状態で体のバランスを保っています。常に噛んでいることで体のバランスが取れなくなると、顎関節症、頭痛や肩凝り、腰痛からめまいまで、さまざまな体のトラブルの原因につながります。

- Qどのような方法で改善していけば良いでしょうか?

-

A

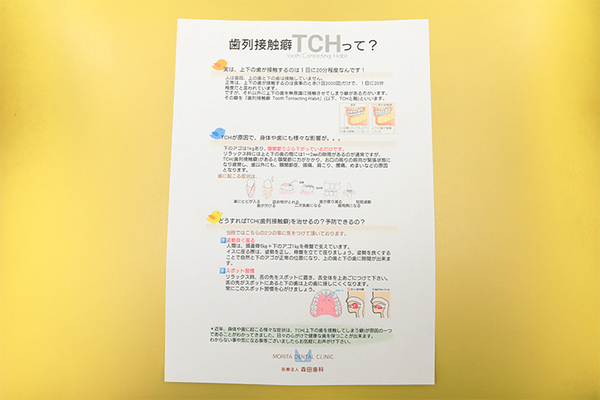

▲資料を用いて丁寧な説明を心がけている

まずは姿勢を正すこと。椅子に腰かける際に、足を組んで猫背で座るのは厳禁です。両足をしっかりと床に着け、背中を伸ばして骨盤を立てるように座ってください。もう一つはスポット習慣と呼ばれるもので、舌の先端を上の前歯の手前に当て、舌全体を上顎に付けるようにします。こうすることで自然と下顎が正常の位置になり、上下の歯に隙間が生まれます。油断しているとまた元の姿勢に戻ってしまいがちですから、忘れないように「歯を離す」などと書いた付箋をパソコンや机に貼り、常に意識すると良いでしょう。また、タイマーやアラームをセットして、一定時間ごとに歯の接触を確かめるのも効果的なトレーニング法の一つです。

- Q歯列接触癖を改善することは予防歯科にもつながるのですね。

-

A

▲半個室や完全個室の診察室も完備している

弱い力でも、ずっと噛んでいると歯に大きなストレスがかかります。歯と歯の隙間も大きくなり、そこに食べかすなどが詰まって虫歯や歯周病を併発する可能性が高まります。そうした観点からも、歯列接触癖の改善は口の中のさまざまな面での予防に影響することがわかるでしょう。小さなお子さんの予防的トレーニングの一つにMFTと呼ばれる口腔筋機能療法がありますが、現在は高齢者のオーラルフレイルの予防や改善にも有用であることがわかってきています。それと同様に、近年では歯列接触癖の改善が体に起こるさまざまな症状の改善につながり得ることもわかってきました。日々の心がけ一つで健康を保てることを、ぜひ覚えておいてください。

- Qこちらで行っている包括的な歯科診療について教えてください。

-

A

▲口に関することでわからないことなどは気軽に相談してほしい

歯列接触癖の改善トレーニングにも通じる話ですが、治療のすべての始まりにあるのは噛み合わせのバランスです。1本の歯を治療するかだけに主眼を置くのではなく、正しい噛み合わせを実現するための包括的な治療が望まれます。木を見るのではなく森を見ることを大切としています。そのため咬合平面と呼ばれる基準面に重点を置き、頭から顎、脊柱、骨盤まで、すべてのバランスを考えながら健康な口腔機能の実現をめざします。それが何よりの予防になると、患者さんにわかりやすく説明するのも歯科の大切な役割ではないかと考えます。定期メンテナンスは大切ですが、ほかにも重要な予防的アプローチがあることを知っていただければと思います。