林 毅 院長の独自取材記事

内科・消化器科 林医院

(横浜市都筑区/仲町台駅)

最終更新日:2025/08/22

地域の患者のさまざまな症状やニーズに、幅広い診療内容と検査体制で応える「内科・消化器科 林医院」。院長の林毅先生は、大学病院で専門の消化器疾患の診断と治療に長く携わった後、2003年に開業。以来、専門性を生かしながら、地域のホームドクターとして、幅広い年齢層の患者の健康をサポートし続けている。開業から20年以上たった今もなお、「万年研修医のような気持ちでこれからもさまざまなことを学び続け、患者さんのお役に立つことを一つ一つ積み上げていきたい」という思いで診療に臨んでいるという林院長。インタビューでは、医院の特徴や専門である肝疾患の話を中心に、たっぷり語ってもらった。

(取材日2025年6月6日)

患者のさまざまなニーズに応える「町のかかりつけ医」

開業以来、長く地域医療に貢献されていますね。こちらの医院の特徴を教えてください。

私の専門は消化器疾患ですが内科の診療も行う、いわゆる「町のお医者さん」です。さまざまな症状の相談を受けられることが当院の大きな特徴です。風邪などの一般診療はもちろん、ウイルス性肝炎の治療を行うこともありますし、うおのめの相談を受けることもあります。また、沈黙の臓器といわれる肝臓の病気のほか、膠原病や血液疾患などを見逃さないよう、検査にも力を入れています。当院にはさまざまな症状の患者さんが来院されますので、いかにそのニーズに応えるかを日々考えながら診療しています。私の役割は、ありとあらゆる知識を持った上で、症状を診て、交通整理をすることだと考えています。すべての症状を当院で治療できるわけではありませんが、その症状を専門とする医師や病院に橋渡しするのも役割の一つだと思っています。

患者さんと接する際、大切にしていることはありますか?

開業当初から「自分や家族が患者さんの立場だったら」ということを念頭に置き、診療にあたることを大切にしています。以前、私自身が腰を悪くして1年くらい治療をする中で、50代半ばでこんな状態になってしまって将来はどうなってしまうのだろうと抑うつ的な気持ちが湧き上がってしまったんです。自分自身が患者という立場を経験し、そういった気持ちを持てたからこそ、もともと持っていた「患者さんの話をしっかり聞いて、疑問や不安なく帰ってもらおう」という思いがより強いものになりました。世間話から医学的な専門の話まで、なんでも話してもらえるような医師でありたいと思っています。

幅広い分野の知識と技術を磨かれた理由をお聞かせいただけますか?

私は、大学勤務中に日本内科学会総合内科専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医の4つの資格を取得しました。総合内科専門医は、消化器症状の背景に他の疾患が潜んでいる場合もあるため、幅広い内科的知識を再確認・強化する目的で取得しました。一方、肝臓・消化器関連の3つの資格は、大学で専門的に診療・研究に取り組んできた分野であり、自分の修練の証として取得したものです。医学は日々進歩するため、常に勉強を続け、知識や技術をアップデートしながら、医師として妥協せず真摯な姿勢で診療に取り組んでいます。

脂肪肝の現状と予防・早期発見の重要性

最近、生活習慣に起因する脂肪肝が増えていると聞きました。

健康診査で肝臓の検査項目が異常値を示したという方の多くが、メタボリック症候群に起因する脂肪肝です。脂肪肝とは、脂質代謝の悪化により肝細胞に中性脂肪が蓄積した状態のことで、動脈硬化や脳卒中、心臓発作、心筋梗塞などの病気にも関連してきますし、脂肪が肝臓に沈着していること自体が肝臓の繊維化による肝硬変の原因になり、さらには発がんリスクともなるということが、昨今の研究でわかってきました。また、新型コロナウイルス感染症の流行中に、ジムに通いにくくなったり、テレワークで通勤がなくなって自宅から出る機会が減ったりといった生活の変化が起こったことも影響しているでしょう。生活の中で余剰にカロリーを取らないこと、睡眠時間を十分に取ることも大切です。

脂肪肝について詳しく教えてください。

肝臓の数値、特にALT値が30を超えている場合、かつてはあまり問題視されていませんでしたが、近年の研究では、これが重要な肝疾患の兆候である可能性が示されています。特に脂肪肝は、昔は「ただの脂肪肝」と軽視されがちでしたが、現在では代謝障害に起因する「脂肪性肝障害」と捉えられ、先ほどお話しした肝硬変や肝臓がんだけでなく、全身の発がんリスクとも関係していると考えられています。ALT値が少し高いだけで「太りすぎだから仕方ない」と思われがちですが、実際にはその背後に深刻な肝疾患が隠れている可能性もありますので、ALT値が30を超えるような場合は、専門家に相談したり、生活習慣の改善や運動の導入などに取り組まれたりすることをお勧めします。

先生は肝疾患の予防や早期発見に、どのように取り組まれていますか?

2023年11月に日本肝臓学会が「奈良宣言」を発表しました。この宣言では、ALT値30IU/L以上を「肝機能異常」と捉え、慢性肝疾患を止めるという意図の「STOP CLD」というスローガンのもと、全国的に早期発見と予防の重要性を訴えています。「奈良宣言」では、ALT30を一つの指標として、肝疾患の早期発見や予防体制の強化が呼びかけられているのですが、まだ広く知られていないので、こうした情報を患者さんと共有し、より多くの人が「未病の段階」で対応できるよう尽力したいと思っています。当院でもこの奈良宣言の趣旨に賛同し、ALT30を一つの目安として、慢性肝疾患の早期発見と生活習慣改善の指導に力を入れておりますし、今後も肝疾患に対する啓発と対策を積極的に進めていく所存です。

先進技術で肝臓と胃を守り、健康寿命を延ばしたい

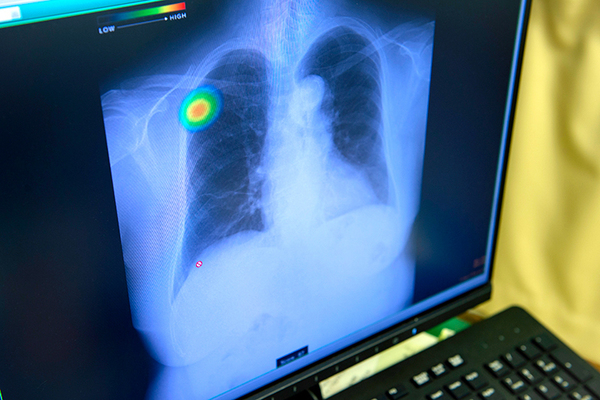

肝臓の状態を詳しく調べるには、どんな検査がありますか?

自覚症状が現れにくい肝臓の機能や病態を調べる検査には、血液検査や超音波検査、エラストグラフィ検査などがあります。中でも、エラストグラフィ検査は検査時間も5分程度と短く、体への負担が少ない非侵襲的な検査方法です。右脇腹に当てた装置による振動と超音波の伝わり方から肝臓の硬さや肝臓の脂肪量を測ります。結果が数値で表示されますので、治療前と治療後の数値を比較することができます。個人で導入している医院はまだ少ないのですが、当院では患者さんに安心して気軽に検査を受けていただけるよう導入しました。体の異常を早期に発見して早く治療すれば、重篤な病気の予防につなげられる可能性が高まると考えます。健康を維持するために、年に1回は検査を受けることをお勧めしています。

ピロリ菌や内視鏡の検査について教えてください。

現行の健康保険のルールでは、バリウム検査ではなく胃の内視鏡検査を受けた際、ピロリ菌に感染していると疑われる慢性胃炎の所見が認められた場合、ピロリ菌検査が保険適用となります。ピロリ菌は、胃がんや胃炎、胃潰瘍などの原因とされ、早期除菌が推奨されています。特に40代以上の方は感染の可能性が高いため、一度検査を受けてみることをお勧めします。当院では2017年より「リンクドカラーイメージング(LCI)」という技術を搭載した内視鏡を導入しています。LCIは粘膜の色調変化を強調することで、胃炎の微細な状態まで観察可能です。血管や細胞構造の変化から、がんの診断に役立てられるため、症例によっては病理検査のための組織採取が不要となる場合もあります。現在は新しい内視鏡システムに更新しており、きれいな画質で精度にこだわった検査を行っています。

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

肝臓の検査値や血圧、コレステロールの異常は、痛みなどの自覚症状がほとんどなく、本人が気づかないまま放置されがちです。しかし、これを見過ごすと動脈硬化や脳卒中、心筋梗塞、慢性腎臓病などの重大な病気につながりかねません。だからこそ、症状が出る前の「未病」の段階でリスクを把握し、早期に適切な対応を行うことが健康寿命を延ばす上で非常に重要です。当院では、患者さんが自分の足で歩き、おいしいものを楽しみながら健やかに過ごせるよう、きめ細かな支援を続けており、今後も患者さん一人ひとりと誠実に向き合い、全力で尽くす所存です。常に初心を忘れず、日々の診療から学び続け、これまで培ってきた知識を患者さんに還元しながら、皆で元気な社会をつくっていきたいと思っています。