40代に入って月経不順などの症状が現れるころから、徐々に意識し始める「更年期」、そして「閉経」。体が急に熱くなる、動悸がするなど、更年期にみられる不調について断片的な情報しかわからず、漠然とした不安を抱えている方も多いのでは?更年期はすべての女性に訪れる、長い人生の中の通過点。閉経に伴う体の変化とポジティブに向き合い、つらい更年期症状を緩和させるさまざまな対処法を、ぜひ若いうちから身につけておきましょう。 (取材日2014年10月20日・22日)

更年期の基礎知識

女性のライフサイクルのうち、閉経をはさんだ前後5年の10年間を「更年期」と言います。更年期に入ると、卵巣の機能が徐々に衰え、女性ホルモンの一つであるエストロゲンレベルが低下します。エストロゲンは身体各所に作用しますから、心身にさまざまな不調が現れ始めます。発汗、ほてり、のぼせといった「ホットフラッシュ」の症状をはじめ、頭痛やめまい、イライラ、疲労感、抑うつ、関節痛など、その症状は200~300種類にも上るとされています。

閉経は女性なら誰にでも必ず訪れる「人生のターニングポイント 」。閉経に伴う更年期症状の出方には個人差がありますが、特有の症状が出る出ないに関わらず、閉経によって女性の心身では確実に変化が起こっています。症状がつらいと感じた場合はもちろんのこと、特に不調を自覚していない方でも、閉経を機に 早めに婦人科の専門医を受診することをお勧めします。また更年期症状の中には、適度な運動や食習慣の改善によって、緩和されるものもたくさんあります。いざ更年期になってから症状に翻弄されるのでなく、早い段階から自身の生活習慣を見直し、更年期症状が出にくい体づくりを始めておくことも、大切な備えと言えるでしょう。

日常生活で簡単にできる運動習慣とは?

ちぇぶら代表

永田京子さん

「ちぇぶら」は、更年期を迎える女性の健康で豊かな人生をサポートしようと、西東京、埼玉エリアを中心にエクササイズやボディスタディの講座を開催しています。更年期以降の女性の体の変化を深く学び、ピラティスやバランスボールエクササイズのインストラクターとして多くの女性の健康づくりを後押ししてきた永田さんに、運動の側面からできる更年期に向けた備えについてお尋ねしました。

取り入れるべきは有酸素運動

更年期症状については、女性ホルモンの一つであるエストロゲンが低下することによって種々の症状が起こるとされています。そのような時に心身を落ち着かせ、リズミカルに酸素を取り込む「有酸素運動」は是非取り入れてほしい運動の一つです。代表格であるウォーキングやジョギングのほか、腰や膝に負担をかけずに楽しく取り組めるバランスボールエクササイズなどもお勧めです。

日常生活の「座る」・「立つ」・「歩く」の中で心がけるポイントは?

日常生活の「座る」「立つ」「歩く」といったあらゆるシチュエーションで、常に意識してほしいのが「骨盤を起こす」こと。骨盤が起きている状態というのは、恥骨からおへそまでが床に対して垂直な状態。この姿勢を保って活動することによって、内臓が圧迫されるのを防ぐため、便秘や冷えの予防につながるのはもちろん、腹筋と背筋が鍛えられ、腰痛の予防効果のほか、見た目にも若々しさをキープできます。

【A.座るとき】

恥骨からおへそまでを床に対して垂直に保つことで、骨盤を起こした状態を保つことができる。

【B.歩くとき】

みぞおち付近に足の付け根があるイメージで踏み出す。おなか回りの血行促進に。

【C.両腕を上げる】

両腕を上げる動きは肩こりの緩和に効果的。デスクワークの合間にぜひ試して。

食生活で大切なのは食材ではなく栄養素のバランス

管理栄養士

篠原絵里佳さん

管理栄養士として長年、医療機関で栄養相談に携わられた経験をお持ちの篠原さん。現在はその豊富な経験を生かし、日本抗加齢医学会認定指導士、野菜ソムリエ、ベジフルビューティーアドバイザーとして、食の観点から女性の美と健康を追求されています。アンチエイジングにも造詣の深い篠原さんに、更年期を健やかに乗り切るため、今日から始められる食生活のポイントについて教えていただきます。

ホルモンバランスを整える栄養素をバランスよく摂取しよう

女性ホルモンの産生を促す栄養素として、かぼちゃ、アーモンド、ごまなどに含まれる「ビタミンE」、魚介類の中でも青魚や鮭、マグロ、カツオなどに多く含まれる「ビタミンB6」が挙げられます。またビタミン、ミネラルを豊富に含む野菜や果物をバランスよく取り入れることも大事。特に色の濃い緑黄色野菜にはカロテンや鉄、ビタミンK、ビタミンE、ビタミンB群、葉酸など代謝を促進する栄養素や抗酸化成分が多く含まれているので、食材選びの際にぜひ意識したいところです。

栄養素をバランスよく摂る方法とは

ぜひお勧めしたいのが定番のご飯と味噌汁に、魚料理、おひたし、煮物などを組み合わせる「和食」のメニュー。肉料理ばかりに偏りがちな食生活の中で、一日1、2回は意識して魚料理を取り入れ、緑黄色野菜を使った副菜を手のひら大の小鉢で昼夜1皿ずつ程度添えると、非常にバランスがいいと思います。デザートには、皮ごと食べられるブルーベリーやりんごなどをはじめ、栄養価の高い旬のフルーツを一日200gを目安に取り入れてみてください。

更年期に積極的に取り入れておきたい食材とは?

女性ホルモンと似た働きをする成分として注目されているのが、大豆に含まれる大豆イソフラボン。大豆はほかにも食物繊維やオリゴ糖を多く含み、加齢とともに乱れがちな腸内環境を整えてくれるうえ、骨を強くするカルシウムも豊富です。納豆や豆乳、味噌、豆腐が大豆製品の代表格ですが、いつも作っている煮物やあえ物、サラダに大豆の水煮を混ぜ合わせたり、おから、高野豆腐なども上手に活用すれば、さまざまなバリエーションで手軽に取り入れることができます。

大豆由来の成分「エクオール」を知っていますか?

大豆イソフラボンは代謝の過程で腸内細菌によって変換され、「エクオール」という成分になります。このエクオールが女性ホルモンに似た働きをし、更年期症状を和らげるということが最近の研究でわかってきました。しかしこのエクオール、誰もが作れるわけではありません。とりわけ近年は食の欧米化によって腸内環境が変化しているためか、若い世代ではエクオールを作れない女性の割合が高いというデータもあります。

※詳しくは女性と健康のメノポーズ協会へ

この症状、更年期!?どうしたらいいの?

体のどんな症状がサインになるの?

更年期の症状として特徴的とされている、のぼせ、ほてり、発汗。加えて、頭痛やめまい、腰痛、肩こり、便秘、下痢、肌荒れなど年齢に関係なく起こり得るものや、不安や抑うつ、イライラ、不眠といった精神症状、動悸や口の渇き、のどのつかえ、吐き気など別の疾患を疑わせるような症状まで、この時期に現れる不調は実に多岐にわたります。ホルモンの状態、ストレス要因の有無、その方の性格などによって、症状の出方、感じ方が大きく異なるということをあらかじめ認識しておきましょう。

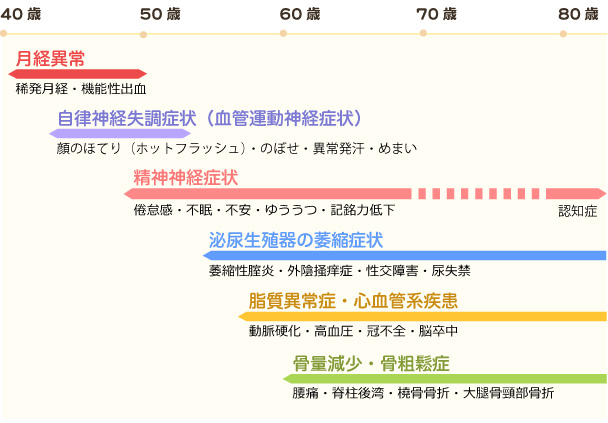

閉経に伴うエストロゲンレベルの低下によって生じる症状や病気を、よく見られる年齢層ごとに並べてみると、下の図のようになります。

引用元:日本産科婦人科学会 2000

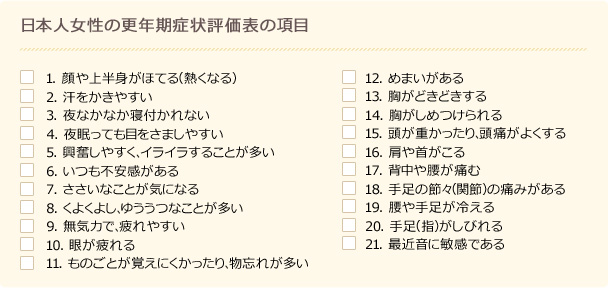

更年期症状チェックシート

更年期に出やすい症状が自分にどの程度あてはまっているか、チェックリストを使って調べることは有効ではありますが、あてはまる項目の多さが更年期障害を決定づけるものではありません。更年期障害の診断は、似た症状を呈する別の疾患の可能性を一つひとつ消していく「除外診断」の方式で行われます。つまり「更年期に入っていて、他の疾患が見当たらない」とわかった時点で、悩んでいる症状が更年期障害によるものと判定されるのです。実際に更年期障害と思い込んでいて、別の疾患が隠れているケースも少なくありませんから、安易な自己判断は禁物です。

引用元:日本産科婦人科学会 2001

症状が気になり始めたら、どうしたらいいの?

症状には個人差がありますから、「私はすぐに治(なお)った 」「我慢していれば大丈夫」といった同世代の友人の体験談を自分にそのまま当てはめて考えるのはNG。症状が気になり始めたら、つらくなるまで我慢せず、早めに専門医に診てもらうことをお勧めします。産婦人科にもお産やがん治療などさまざまな専門領域がありますから、婦人科の更年期外来や女性外来のある病院、中でも日本女性医学学会認定の女性ヘルスケア専門医が在籍している病院、クリニックを選ぶのがよいでしょう。

病院では具体的にどんな検査・治療をするの?

問診や血液検査などの各種検査を経て、更年期障害と診断された場合の治療法としては、ホルモン補充療法、漢方向精神薬などの薬物療法、その他としてカウンセリング、心理療法などがあります。受診に際して、いつからどんな症状が出ているのか、さまざまな症状が出ている中で一番に消えてほしい症状はどれかといったことを自分なりにあらかじめまとめておくと、よりスムーズな診断・治療につながります。また更年期症状の出方には心の問題も深くかかわってきますから、家庭や仕事面などでストレスのもとになっているようなことはないか考えてみることも大切。問診票や採血からは知り得ない重要な情報ですから、ストレスマネジメントの意味でもぜひやってみてください。

なぜ若い世代から気をつけなければならないの?

エストロゲンには「コレステロールなどの脂質の状態を良くする」働きがありますから、閉経後の女性では悪玉コレステロールが高くなり、動脈硬化のリスクが高まります。閉経後になってから長年の生活習慣を変えることはとても難しいですから、ぜひ若いうちに食習慣を見直し、適度な運動習慣を身につけておきましょう。また何か夢中になれる趣味や気分転換法があると、更年期症状が出にくいというデータもあります。正しい情報源から早めに更年期に関する知識を蓄え、ご自分の心身の変化を受け入れる準備を始めておきましょう。

クリニック紹介

■他のクリニックを探したい場合は、「日本女性医学学会」、「女性と健康のメノポーズ協会」でも検索できます。