佐久間 葉子 院長の独自取材記事

滝澤眼科

(市川市/行徳駅)

最終更新日:2025/08/05

母娘2代にわたり地域の目の健康を支えている「滝澤眼科」は、東京メトロ東西線・行徳駅から徒歩5分ほどの場所にある。2005年から2代目院長を務める佐久間葉子先生は網膜の疾患を専門とし、東邦大学医学部を卒業後、大学病院で長らく研鑽を積んだ。この土地で生まれ育ったため、先代の頃からの患者やスタッフからは親しみを込めてファーストネームで呼ばれることもあるという。近年患者の高齢化に伴い、独居高齢者やその家族のサポートにも心を砕いている。「迷惑をかけたくないとお子さんに病気を伝えないご高齢者が多いのですが、ご家族にも病状を把握していただくことがお互いのためになるのです」。そんな佐久間院長に、力を入れている治療などについて話してもらった。

(取材日2025年6月18日)

将来の目の健康のために、子どものうちから近視抑制を

クリニックの特徴を教えてください。

白内障や緑内障、網膜の病気、コンタクトレンズの相談など、目の悩みに幅広く対応しています。白内障の日帰り手術は、夫の佐久間俊郎先生が行います。また、レーザー治療や硝子体注射も日帰りで受けられます。硝子体注射とは、加齢黄斑変性や網膜中心静脈閉塞症など黄斑部の浮腫を伴う疾患に対して用いられる治療方法です。医療レーザーも備え、網膜剥離裂孔、糖尿病網膜症、閉塞隅角緑内障、後発白内障などの治療に用いています。専門的な治療や検査が必要な際には、順天堂大学医学部附属浦安病院をご紹介しています。これまで同院で20年勤務した夫は2025年7月に退職しましたが、今後も当院の患者さんの症状に合わせ、信頼できる後輩医師をご紹介していきます。

白内障の手術を受ける際の注意点と、先生のご専門について教えてください。

白内障の術前術後には抗生物質や消炎症剤などの点眼が必要です。点眼を忘れると、眼内炎になり最悪の場合は失明に至ったり、物がゆがんで見える嚢胞様黄斑浮腫を発症することがあるため注意が必要です。また、術後の経過観察は慎重に行う必要があるため、日帰り手術を受けた方には一定期間、毎日通院していただいています。一人暮らしや体の不自由な方は、何かあってもすぐに診てもらえるよう入院手術のほうが安心ですね。私の専門は網膜で、疾患ですと糖尿病網膜症や網膜剥離などがあります。前職の順天堂大学医学部附属浦安病院が網膜に関する疾患を多く扱っていたため、術前術後の経過診療を多数経験しました。目の疾患は手術ではなく薬だけで対応する場合もありますが、大切なのは異変をできるだけ早く見つけ、治療を開始することです。

新しく小児向けの近視進行抑制薬が出たそうですね。

2025年4月に国産の薬が発売され、お使いいただけるようになりました。今のお子さんたちは、スマートフォンなどの普及で目を酷使する環境にいるため、近視の割合が高いのです。この治療は1日1回就寝前の点眼を根気良く続けてもらうものです。学童期から始め、中学生いっぱいぐらいまで続けることが望ましいですね。中途半端な時期に自己判断で薬をやめてしまうと意味がないため、しっかりと継続することが重要です。自由診療となるのですが、近視の進行で白内障、緑内障、網膜剥離などの疾患が現れるのは40代以降になった時なので、その時に親御さんは何もしてあげられないかもしれません。将来を見据えた時に有用な治療だと考えています。

一人ひとりの生活状況に合わせたアドバイスを

診察時に心がけていることと、患者さんへどのようなアドバイスをするのか教えてください。

患者さんとの会話の中から症状の原因や改善のヒントを得られることがあるため、診察時には生活習慣も含め患者さんのお話をよく聞くようにしています。お子さんの突発的な視力低下は、家庭や学校の悩みなど心理的なことが原因の場合もあります。アドバイスとしては、リモートワークなど生活サイクルの変化で自律神経が乱れ、眼精疲労につながっている場合は、散歩やストレッチ、血流を整えるために入浴することをお勧めしています。お子さんはゲームなどをやめるのは難しいと思うので、その分学校の休み時間に外で思いきり遊ぶことを勧めています。太陽光は近視の抑制につながるといわれているため、1日に2時間は日光に当たる習慣をつけてほしいですね。また、不安や疑問を感じたら何でも話してもらえるよう、話しやすい雰囲気づくりにも努めています。

熟練の視能訓練士さんがいらっしゃるそうですね。

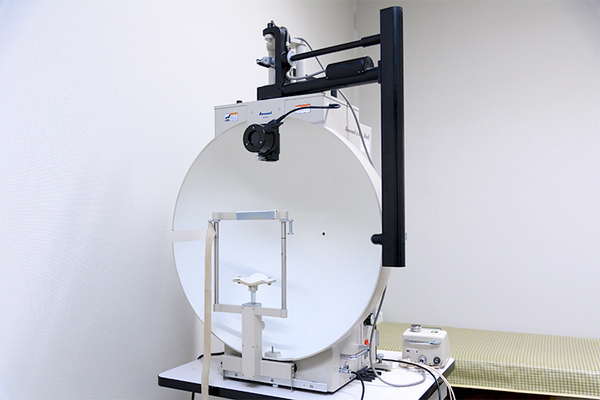

当院は、小児の斜視・弱視の検査や視野検査にも力を入れています。視野検査は、中心だけでなく周辺の視野も評価できる動的視野検査を導入していて、どちらも視能訓練士が行っています。ベテランの視能訓練士が、丁寧な検査や後輩にあたる視能訓練士の指導など、よく動いてくれて助かっています。経験が豊富だと、検査や問診の時に漫然と行うのではなく病気を疑ってかかるため異常を発見しやすいのです。特に、斜視などの発見には信頼が置けますね。ベテランが私に上げてくれる検査結果には漏れがほとんどないため、私は患者さんに別の角度から質問をすることができるのです。私も「これについて聞いてきて」などとお願いし、次世代を育てていくようにしています。

患者さんの高齢化に伴い気をつけていることは何ですか?

ご高齢で一人暮らしの患者さんの病気を発見した時の対処が悩みどころです。一般に、雑談はできても病気のご説明はよく理解されない場合が多いのですが、患者さんに「一度ご家族に一緒に来てもらってください」と言っても、家族には迷惑をかけたくないと拒む方も多いのです。しかし、ご本人が病気を理解できず、症状が悪化し失明などに至った場合、ご家族はもっと困った状況になります。それを防ぐために一歩踏み込み、当院ではご家族の電話番号などを伺って病状をお伝えするように努めています。幸いほとんどのご家族が、連絡をすると心配され当院に患者さんと一緒に来てくださいます。やはり、お顔を見てお話ができると状況も伝わりやすいので、来院してくださるとありがたいですね。

少しでも患者を待たせない工夫に腐心する

患者さんの待ち時間を減らすために工夫されているそうですね。

眼科の診療は、瞳孔を開くための薬を投与してから検査を行うというプロセスを経るなどのため、時間がかかるのが特徴です。また、初診の患者さんには問診に時間を割くため、初診の方が多い日はどうしてもお待ちいただくことになります。さらに、結膜炎で投薬だけの場合と、網膜剥離などの場合とでは診察にかかる時間も異なります。患者さんをなるべくお待たせしないようスタッフを増やすほか、受付スタッフが目の前の患者さんの対応に集中できるよう、電話予約を終了しウェブ予約のみ可能としました。ご高齢の患者さんからは不安の声もありましたが、当院は予約なしでも来院の順番で診察しているのでご了承いただいています。それでも患者さんをお待たせしてしまい心苦しいのですが、順番が入れ替わったりすることはないのでその辺は安心してほしいと思います。

印象に残るエピソードがあればお聞かせください。

順天堂大学医学部附属浦安病院に勤めていた頃、提携している新潟の病院から移られた患者さんを担当していたことがあります。黄斑前膜の術後に網膜剥離を起こしていて、手術後の経過観察をさせていただきました。当時私は当院とかけ持ちで診察していたため、その患者さんの診察が夜遅くなることもあったのですが、いつもニコニコして待っていてくださいました。退院されて、新潟に戻られた後もきちんと通院されていましたね。その後も度々手書きのお手紙を頂き、私が結婚した時もとても喜んでくださって、「写真を見せてもらえませんか」と言われたので、少し恥ずかしかったですが結婚式の写真をお送りしました。その方が一番印象に残っています。

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

先ほども申し上げましたように、お待たせすることを心苦しく感じており、それでもお越しいただいていることに心から感謝しています。当院のスタッフは優しい人ばかりで、患者さんからも気さくに言葉をかけていただいているのもうれしいですね。最近は、とっさのケースにも対応できるようスタッフの勉強会の数を増やしました。今後も医療のクオリティーを高め、皆さんから「ここへ来て良かった」と、言っていただける眼科医院であり続けられるよう努めてまいります。

自由診療費用の目安

自由診療とは小児の近視抑制治療/初回診療 検査・診察6000円(低濃度アトロピン点眼治療薬1箱含む)、初回から1ヵ月後診療 検査・診察1万3000円(低濃度アトロピン点眼治療薬3箱含む)詳しくはクリニックのホームページを要確認