「家族が認知症かもしれない」

「おかしいな」と思ったら相談を

六地蔵クリニック

(江東区/東陽町駅)

最終更新日:2025/07/15

- 保険診療

ある程度の年齢になると、誰もが発症する可能性のある認知症。「六地蔵クリニック」の小倉弘章院長によると、その一歩手前とされている軽度認知障害も含めると、国内の65歳以上の約7人に1人に認知機能の衰えが見られるそうだ。また現代の医学では認知症を完全に治すことは難しく、認知症でも困らないような環境づくりが必要なのだという。どのような症状があれば認知症を疑うべきか、家族にそのような症状があった場合はどうすれば良いのか。江東区の例も交えて小倉院長に教えてもらった。

(取材日2025年6月26日)

目次

認知症の始まりは物忘れ、さらに意欲の低下や妄想も。高齢の家族の行動に不安を感じたら、まずは相談を

- Q国内の「認知症」の現状について教えてください。

-

A

▲患者だけでなくその家族とのコミュニケーションも大事にしている

国内の65歳以上の約7人に1人は、認知症、もしくはその一歩手前とされている軽度認知障害だと考えられています。軽度認知障害が進んで日常生活に支障を来すようになり、検査で一定のラインを超えると認知症と診断されますが、どちらも認知機能の衰えであることには変わりありません。程度やペースの差はあるものの、その割合は80歳を過ぎたら急激に増加、90歳から男性の50%、女性の85%が認知症か軽度認知障害になります。人生100年時代ですから、90歳くらいまでは自分で身の回りのことができる状態を維持したいものです。患者さんご自身が認知症と自覚することは少なく、多くの場合はご家族の気づきにより相談に来られます。

- Qどのような症状があれば認知症を疑うのですか?

-

A

▲認知症は自分で気づくより、周りの人々が気づくことが多いという

初期段階では「物忘れ」を生じることが多いです。保険証の置き場や次回の受診日を忘れてしまったり、それまで毎日きちんと飲んでいた薬を忘れるようになってしまう方もいます。また家に引きこもりがちになったり、料理など家事の段取りがうまくできなくなったりという、意欲や理解力の低下も典型的な症状です。最初は「物忘れが増えてきたな」と思う程度から始まり、ご本人も気づかないうちにどんどんと症状が進行し、さらに妄想が出てくると、「お嫁さんが私の通帳を盗んだ」などと思い込んでしまったりと、日常生活や人間関係にも影響してしまう場合があります。

- Q家族にそのような症状があった場合、どうすれば良いですか?

-

A

▲画像や資料を使ってわかりやすく丁寧に説明する

一人で抱え込まずに相談をしてください。もしかかりつけ医に相談しにくい場合は、お住まいの市区町村にある地域包括支援センターでも相談を受けつけていますので、そちらで相談していただいても構いません。例えば江東区では「長寿サポートセンター」や高齢者専用の保健施設など、高齢者に対するサポート体制が非常に充実しており、必要な医療や介護につなげるシステムができあがっています。ご本人に自覚がなく受診を嫌がるようならば、ご家族だけでも相談可能です。かかりつけ医、地域の脳神経内科、地域包括支援センターのいずれでも構いませんので、まずは相談することが治療の第一歩です。

- Q認知症は治る病気なのでしょうか?

-

A

▲広々とした明るい待合室には大きな古時計が印象的

一部のアルツハイマー型認知症に対する治療薬の開発は進んでいますが、現時点では「認知症は治療できる」と言い難い状況です。そのため認知症の患者さんについては、それ以上の悪化をできる限り防ぐことと、ご高齢であっても日常生活に困らないような環境づくりが大切です。例えば調理中に不注意になりがちならば安全性に配慮し、鍋が焦げないようなものに替える、足元がおぼつかなければ手すりを設置するなどです。年齢を重ねると体にさまざまな変化が現れますが、認知機能の衰えがあれば早めにそれに気づき、その後の生活環境について考えなくてはなりません。江東区では70歳以上の方を対象に定期的に「もの忘れ予防健診」を実施しています。

- Q若いうちにできる予防法があれば教えてください。

-

A

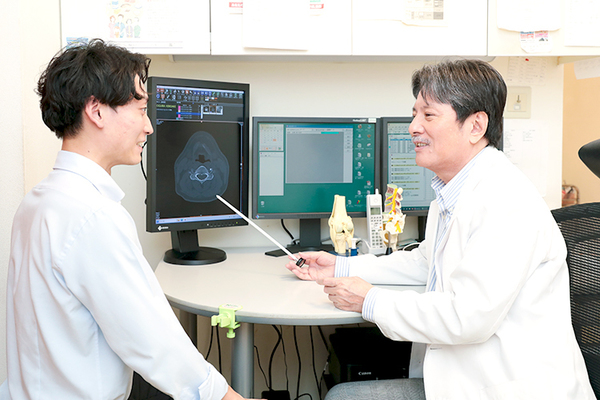

▲何かおかしいなと感じたらまずは相談をすることが大事

アルツハイマー型認知症を予防することは基本的にに難しいです。いろいろ試行されていますが決定的なものはまだありません。ただ、認知症の中の20%に「脳血管性認知症」というものがあり、これは小さな脳梗塞ともいえる血栓が少しずつ増えて、認知機能の障害を引き起こすもの。それ自体は軽度なものなのですが、積もり積もって数が増えてしまい影響を及ぼすのです。脳梗塞のもとは動脈硬化、さらに大本は生活習慣病ですから、高血圧や糖尿病を予防できれば「脳血管性認知症」のリスクは減らせるといえるでしょう。ですがご自身がどのような認知症を発症するかはわかりません。あくまで一つのリスク軽減につながるものとお考えください。