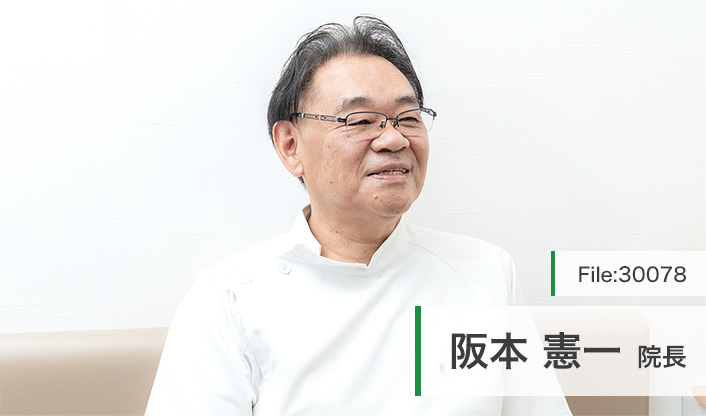

阪本 憲一 院長の独自取材記事

阪本医院

(大阪市西成区/津守駅)

最終更新日:2025/10/15

鶴見橋商店街の角に立つ「阪本医院」は、1969年の開業以来、半世紀以上にわたって地域住民の健康を守り続けてきた。阪本憲一院長は、大学で消化器内科の医師として研鑽を積んだ後、救急医療などに携わる中で「患者さんの一番近くにいる医師でありたい」という思いを抱き、開業を決意。1996年に父の後を継いで院長に就任してからは、専門性に特化することよりも、むしろ「患者の代弁者」として適切な医療機関につなぐ役割に徹している。「しがらみがないから患者さんのことを一番に考えられる」と語る阪本院長に、地域医療にかける思いと、これからの医療の在り方について話を聞いた。

(取材日2025年8月28日)

この記事の続きと最新情報をご希望の方は下記よりリクエストください。