症状が不明確で見過ごされやすい

子どもの不安症とその治療

心療内科・神経科赤坂クリニック

(港区/赤坂見附駅)

最終更新日:2024/09/11

- 保険診療

文部科学省の2022年度の調査によると、小・中学校における不登校児童・生徒数は29万9048人にのぼる。その原因の半数は、体調不良、不安・抑うつ、および睡眠障害が多いという。「心療内科・神経科赤坂クリニック」の貝谷久宣理事長は、この原因の中には不安症などの精神疾患がかなり含まれている可能性が強いと話す。同院は1997年の開業時から、不安症の一つであるパニック症の治療に力を入れてきた。近年はパニック症のほか、社交不安症や広場恐怖症といった、不安症の症状を訴える患者が若年化しているという。不安症を専門的に診るクリニックも少ないことから、他の病気、特に発達障害に隠れて治療されないケースも少なくない。周囲から理解されにくい病気である子どもの不安症について、その症状や治療法を貝谷理事長に聞いた。

(取材日2024年7月25日)

目次

パニック症を長年診察・治療してきた知見を生かし、子どもの不安症治療に注力する

- Q不安症とはどのようなものですか?

-

A

▲時間をかけてじっくりと話を聞いていく

不安症とは、誘因となるものや病態が異なるさまざまな精神障害の総称です。不安症には、パニック症、広場恐怖、対人恐怖とも呼ばれる社交不安症、強迫性障害、全般性不安症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった精神障害が含まれます。子どもの不安症では、これらの他、分離不安症や限局性恐怖症などが挙げられます。分離不安症とは、母親など愛着を持つ人から離れることに過剰な恐怖や不安を抱く状態です。広場恐怖症は、体調が悪くなったときに、すぐに逃げ出したり助けを求めたりできない状況を恐れます。そして、動物、血液、注射など特定の対象や、暗所、高所、閉所、大きな音など特定の状況に不安を抱くのが、限局性恐怖症です。

- Q子どもの不安症の症状について教えてください。

-

A

▲1997年に開業以来、悩みと苦悩を取り除くために尽力

不安症の子どもの症状では、吐き気やめまい、頭痛、腹痛などがあります。学校へ行くと吐き気がする、朝になると学校に行くのが嫌になる、特に理由はないけれど教室に入るのがおっくう、給食の時間がつらいといったことを訴えるお子さんが多く見られます。特に子どものパニック発作で最も多い症状は吐き気です。子どもの場合、発達が未熟であることから症状も不完全であることが多く、慎重な診断が求められます。当院では小児精神科を専門とする医師や、各分野の経験豊かな医師が診察・診断を行いますので、安心してお任せください。

- Qこちらのクリニックでは、どのような治療を行うのでしょうか?

-

A

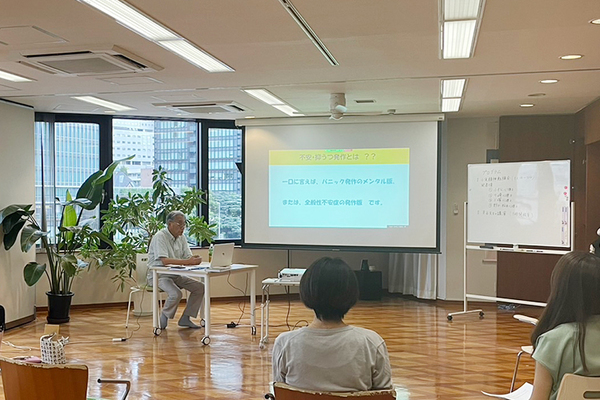

▲新しい情報の共有のため、定期的に勉強会を行っている

パニック症や社交不安症のような病気では、薬物療法での有用性が明らかにされていますので、薬物療法をしながら認知行動療法も行っていきます。限局性恐怖症の場合は、認知行動療法、エクスポージャー療法をメインに治療を進めます。例えば、限局性恐怖症の嘔吐恐怖がある場合、認知行動療法によって恐怖症の成り立ちや維持の仕組み、不安への対処を学び、不安場面に段階的に直面するエクスポージャー療法が有用です。米国では最近、子どもの不安症治療をその親へのアプローチで対処しようとする動きが活発になってきました。私たちのクリニックも初診時は親子で受診していただくようにしています。

- Qうつ病との違いを教えてください。

-

A

▲早めに専門家に相談することが大切

うつ病と診断された患者さんの4割以上に不安症が前駆していたという結果が提出されています。大切なことは、不安症が前駆したうつ病はそれ以外のうつ病と症状も治療法も異なります。不安症が前駆した思春期のうつ病で最も特徴的なものが不安抑うつ発作です。これは一口に言って、パニック発作のメンタル版です。身体症状の代わりに不意で突然の激しい不安感と共に昔の嫌な思い出や将来のどうすることもできない心配事が次々に頭の中を駆け巡り、たいへんつらい状況になります。そのため、リストカットやオーバードーズなどで不安、焦燥に対処する行動を示すことがあります。このような場合は当院では、不安抑うつ発作の専門的な治療を行います。

- Q子どもの不安症の予防法はありますか?

-

A

▲年々増加している子どもの不安症について注視している

不安症の予防には、常に愛情と敬意を持った争いのない温かい家庭にすることが最も大切だと感じています。子どもは叱ったりののしったりするのではなく、正しい在り方を伝えて導き、褒めるのが基本だと私は考えています。分離不安の強い子や遠慮がちで話し言葉の少ない子は十分に褒めてかわいがる必要があります。対人恐怖症は、小学校高学年~中学生にかけて症状が出てきます。そして、人間関係が複雑になり始める16歳前後から対人恐怖症の根底にある劣等感が刺激され、うつ状態が出て、不登校や問題行動を示す子がいます。これを、思春期危機といい、不安抑うつ発作が中心症状にあると考えております。