呼吸器の病気とは限らない

息切れや咳、いびきの原因と治療

岐南ハートと呼吸のクリニック

(羽島郡岐南町/岐南駅)

最終更新日:2025/08/04

- 保険診療

少し体を動かしただけで息が切れて苦しい、風邪は治ったのに咳だけが残っている、家族からいびきがひどいと指摘されたなど、呼吸に関するトラブルや悩みを相談するとしたら、多くの人はまず気管支や肺といった呼吸器の病気を考えるだろう。しかし、「岐南ハートと呼吸のクリニック」の吉眞孝院長は「呼吸の症状があるからといって、呼吸器の病気が原因とは限りません」と語る。また長引く息切れや咳を放置しておくと、原因となる疾患が進行したり、合併症を招いたりすることもあるという。そこで、どのような疾患によって呼吸に関する症状が現れるのか、またこのような症状を放置するとどのようなリスクがあるのか、治療の流れと併せて吉眞院長に話を聞いた。

(取材日2025年3月28日)

目次

呼吸の症状は、健康状態を知る大事なサイン。喘息や心不全など重篤な病気の早期発見には、早めの相談を

- Q息切れを起こす原因を教えてください。

-

A

▲息切れは、病気のサインの可能性もある

まず考えられるのが、喘息や肺気腫、肺炎といった呼吸器の病気です。次に考えられるのが、心不全や心臓弁膜症といった心臓の病気。貧血や甲状腺機能の異常など内科的な問題による息切れも珍しくありませんし、筋力低下も息切れと関連します。日頃から運動習慣がなく、「フレイル(虚弱)」の状態にあると、肺や心臓の機能には問題がなくても息切れを起こすことがあります。息切れは加齢による呼吸機能の低下でも起こるのですが、例えば階段の上り下りの際に息が切れてしまうといったように、少し前にはできていたことができなくなった場合には、何か病気が隠れている可能性があるので、気になることがあれば相談することが大切です。

- Q息切れを訴えている場合、どんな検査・治療を行うのでしょうか?

-

A

▲原因を見つけるために丁寧に診察

まず問診や息切れの程度を確認します。息切れによる生活への影響が大きいようであれば、エックス線画像撮影や呼吸機能検査といった呼吸器に関する検査の他、心臓エコー検査などの心臓に関する検査を進めていきます。必要に応じて血液検査や、スクワットや握力測定など筋力の評価も行い、肺・心臓・内科的要因・筋力のうち、何が原因して息切れが起きているのかを明らかにします。検査・診察によって明らかになった原因に応じて、薬物療法や運動指導などを行って、改善をめざしていきます。

- Q長引く咳も、何か病気が隠れている可能性があるのでしょうか?

-

A

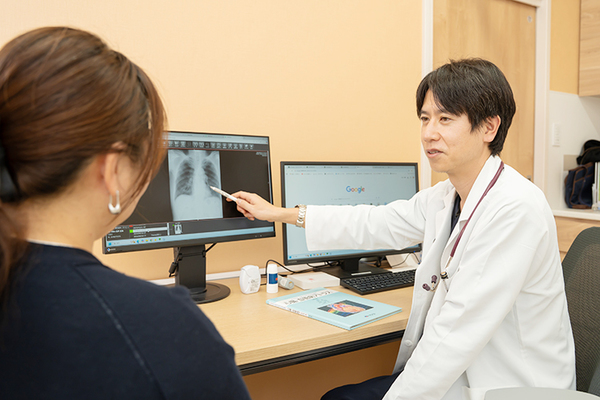

▲院内にCTがあるため検査がスムーズ

風邪の後にしつこく咳が残っている場合、まず感染症の遷延を考えます。肺炎やマイコプラズマ、百日咳などの可能性を考え、エックス線検査や血液検査をし、必要に応じてCT検査を行うことで適切な診断を行います。感染症が否定的であれば、気管支喘息やアレルギーを鑑別します。さらに間質性肺炎や結核、肺がんなどに注意して診断。呼吸器疾患以外にも心不全や逆流性食道炎などで咳症状が現れることもあります。一口に咳といっても呼吸器に原因があるとは限らず、診察では他の症状の有無も丁寧に確認し、診断します。咳が2週間以上続く場合は医療機関へ、1ヵ月以上続く場合は何らかの異常がある可能性が高いため、我慢せずに受診してください。

- Qいびきがある場合、どんな病気が隠れているのでしょうか?

-

A

▲睡眠時無呼吸症候群は適切に治療することが大切

激しいいびきが続く場合に考えられるのは、睡眠時無呼吸症候群です。睡眠時無呼吸症候群とは何らかの理由から睡眠時に呼吸が止まってしまう病気で、気道がふさがることによる閉塞性睡眠時無呼吸症候群は肥満の方に加え、顎の小さい痩せ型の女性にも多いです。睡眠中に呼吸が止まると十分に酸素を取り込めない状態になり、慢性的な睡眠不足に陥ってしまいます。この状況が続くと血圧が高くなったり、不整脈や心筋梗塞、脳梗塞といった疾患だったりを発症する可能性が高くなります。高血圧の患者さんが、実は睡眠時無呼吸症候群を併発していたというケースは珍しくなく、睡眠時無呼吸症候群を適切に治療することは循環器疾患を防ぐ上でも重要です。

- Q睡眠時無呼吸症候群の検査・治療方法を教えてください。

-

A

▲自宅で検査を行うことも可能

まず問診で患者さんの訴えを把握するとともに、体型など身体的特徴を確認し、簡易検査に進みます。簡易検査では専用の検査機器をお貸しして就寝時のデータを記録してもらうといったもので、もしも自宅で検査を行うことに不安感がある場合は、入院で検査を受けられる施設をご紹介しています。検査で採取したデータをもとに診断を下し、軽度であれば寝る時の体勢を変える、枕を調整するといった指導を行います。中等度の場合はマウスピース、重症の場合はCPAPの装着を検討します。肥満の方には減量指導を行うこともあります。減量によって症状の改善が図れた場合は、マウスピースやCPAPを卒業できることもあります。