儘田 幸貢 院長の独自取材記事

武蔵小山駅前ままた内科クリニック

(品川区/武蔵小山駅)

最終更新日:2025/08/06

東急目黒線・武蔵小山駅前すぐにある「武蔵小山駅前ままた内科クリニック」。「優しい繋がり」という理念に、患者一人ひとりとのつながりを大切に、少しでも地域医療の役に立ちたいという儘田幸貢院長の思いが表れている。大学病院や救命センターでの臨床経験が豊富な儘田院長は、肝臓や消化器系の専門領域だけでなく、日本内科学会の総合内科専門医などの資格を取得。一般的な内科の症状から生活習慣病の予防、救急対応が必要な疾患まで、任せられるドクターとして早くも地域からの信頼を得ている。個々の患者に丁寧に向き合い、未病の状態から生活習慣の指導に力を入れる儘田院長に、診療の際に心がけていることや得意な治療などについて聞いた。

(取材日2016年9月12日)

高い専門性を生かし、患者一人ひとりと丁寧に向き合う

現在のクリニックのことを教えてください。

当院は、年齢を重ねても元気に自立して過ごせるよう、「なるべく薬に頼らず、生活習慣から健康を整えること」を大切にしているクリニックです。70代以上の方はもちろん、30~60代の働き世代や子育て中の方にも多く通っていただいています。駅からも近く、タワーマンションにお住まいの方にも便利な場所にあります。普段からじっくりお話を伺いながら、体調が悪いときにはすぐ対応できる、安心して通えるクリニックをめざしています。苦痛の少ない内視鏡検査も行っておりますので、ご要望があればいつでもいらっしゃってください。

患者さんから質問されることも多いのでは?

最近は雑誌などで薬についていろいろと載っていますので、雑誌に出ているような副作用があるのか質問を受けることも多いです。1週間前のトピックも患者さんとの話題に入ってきますから、常に最新情報をチェックして準備しています。質問に対しては、なるべくご本人が納得できるように理論立てて説明するようにし、基本的に質問がない状態までお話ししてお帰りいただけるよう努めています。一人ひとりの状態を家族歴や生活歴まで把握して薬の説明を一つ一つしていくかたちですので、開業当初はかなり時間がかかりましたね。すでに1年たち多くの方にご納得いただいていると思いますので、以前より診療時間は短くなっていると思います。ただ、初診の場合にはどうしても時間をいただいています。

患者さん一人ひとりと丁寧に向き合っていらっしゃるのですね。

消化器だけを診ていればいいということではまったくなくて、他の病院にかかっている個々の症状も全部聞きながら、疾患と疾患のつながりを把握するようにしています。カルテに10以上の病名が並ぶような場合でも、すべてがつながっていることが現実には多いと思いますので、その辺りをしっかり包括的に診ていくことによってトータルのリスクを減らせるのではないかと思っています。とはいえ、夕方からは通勤帰りで早く帰りたい方が多いと思いますので、待ち時間を最小にするようには気をつけています。午前中と夕方では患者さんへの対応はまったく違いますね。予約制ではありますが、体調の悪い方は早めに治療するなど臨機応変に対応しています。

なるべく薬を減らせるよう生活習慣のアドバイスを重視

先生が得意とされている治療は何でしょうか?

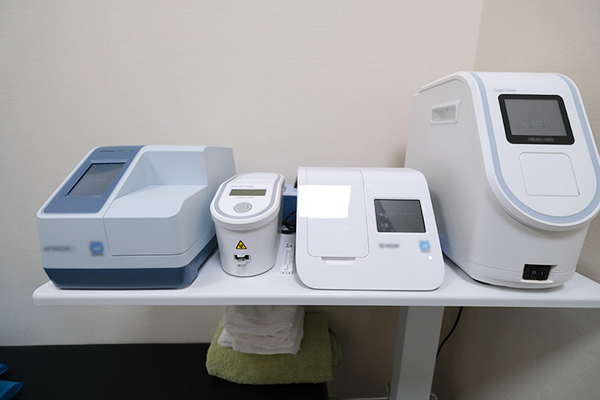

もともと肝臓がんの治療を主体にしていました。クリニックでは内視鏡と肝臓です。肝臓に関しては、C型肝炎の経口治療であるインターフェロンフリー療法に主眼を置いています。ウイルスのタイプや個人のエフェクトによって薬の選択がかなり多岐にわたりますので、肝臓の専門家として力を入れています。胃に関してはピロリ菌ですね。検査は組織診と、感度が高く負担もまったくない呼気検査を併用するほうがいいと思います。除菌すると胃がんの発症リスクが3分の1以下に減るといわれているんですけれども、3分の1は残っていますので1年ごとのしっかりしたフォローが必要です。内視鏡は現在ほとんどの方が苦痛の少ない鼻からの内視鏡を選択されます。希望の方にはセデーション(鎮静)も行っています。めざすのは、ご本人に負担がかからず、予防的なところまでしっかり見ていけるかどうか。少しでもリスクを減らしながら不安にならない検査を心がけています。

最近は逆流性食道炎の方も多いと聞きます。

一つは生活習慣の欧米化によって内臓脂肪の量が増えていること、あとは食事の時間帯が夜遅くなっていること。生活スタイルの変化と食事の欧米化によって、胃酸が食道に逆流して炎症や腫瘍を発生させる逆流性食道炎が中高年に増えています。欧米人は食道炎から胃がんになるリスクが高いけれど、アジア人の食道炎は症状を抑えていけば良いとされていました。しかし、食事の欧米化により日本人もおそらく、がんリスクが上がってくると思いますので、予防医学としてもしっかり治療していかなければと思っています。逆流性食道炎については生活習慣の丹念な指導が有用なことが多いため、まずは生活習慣のアドバイスから入り、どうしても生活に支障がある方に薬を使うという方向で考えています。

まず薬、ではなく生活習慣のアドバイスを重視されているのですね。

多くの薬を飲んでいる中高年の方は多いので、少しずつ生活習慣で補えるところは薬を減らしていけるようトライするかたちをお勧めしています。役立つ薬はあるのですが、ご本人の意識が落ちてしまうんですね。医療費の問題もありますので、最初はやはり、食事療法、運動療法などご本人の自助努力で補えることに関してはなるべく指導していきたいと思っています。ただ、いかんせん30代、40代の方は仕事が忙しく、食事の時間が遅かったり外食が多くなったりしますので、そういった方は薬と並行して指導していくことになります。喫煙されるか、お酒をどのくらいお飲みになるかによってもリスクは変わってきますので、個々の状況に合わせて判断させていただいています。

豊富な臨床経験、救急医療の知識で地域医療に貢献

先生が医師をめざしたきっかけは?

母方のひいおじいちゃんが医師だったそうで、24時間町の人たちのかかりつけ医として診療をしていたと常に母から聞いていました。引退してからもすごく地元で頼りにされていたということを聞いて、知らず知らずのうちに、そういった医師になって地域に根差した診療ができればと思うようになっていました。最初は根本的なところを解明しながら治療をしたいと思って薬剤師も考えていたのですが、だんだん発症前の段階から将来のリスクを軽減する予防が大切だと知るようになって。20年30年先を見据えて根本的なことから指導や治療ができるのは医師だなと思い、この道を選びました。今でも、ひいおじいちゃんのような医師でいたい、というのは潜在的にあると思います。

23年間の臨床経験やアメリカ留学、救命センター勤務の経験は今の診療にどのように生きていますか?

これまでの経験はすべて生かされていると思います。大学病院では1日中患者さんを診るのが普通でしたので、医療の基本的な知識が養われたと思います。救命センターは日中の外来とはまったく違いますので、かなり鍛えられました。心筋梗塞や脳梗塞、下血の方の場合、初期治療をして専門病院に送ることがすごく大事なんですね。不整脈で来られた方が気になる状態だったので専門病院に送ったところ、急変して心肺停止したけれど事なきを得たというケースもありました。あの時に診断をつけて送っていなければ、ご自宅で亡くなっていたかもしれません。そういう急変するリスクのある方を早めに判断できる知識や初期治療の知識は救命センターで養われたものです。留学中はクラミジア感染症が動脈硬化の原因の一つではないかという研究をしており、お茶のカテキンで抑制できるのではないかという実験もしていました。

最後に読者へのメッセージをお願いします。

良い内科医とは、単純に薬を出して「しばらく様子を見よう」という先生ではないと思います。1回2回の診療で原因の結論まで出して、本人に納得する説明ができ、結論が出ない場合は専門の先生に任せることができる先生が選ばれるべき内科の医師だと思っています。私が専門の知識をたくさん持っている関係で、専門性に重点を置いているように見られているかもしれませんが、一番やりたいのは予防医学です。漢方でいう未病の状態から、薬を使わずに何ができるかというスタイルにこだわりたいと思います。開業1年の若輩ながら、患者さんと向き合って一つ一つ解決していきたいと思いますので、末永くよろしくお願いします。