友田 一宇 院長の独自取材記事

友田内視鏡クリニック

(葛飾区/金町駅)

最終更新日:2025/09/11

JR常磐線・金町駅北口から徒歩1分の「友田内視鏡クリニック」。友田一宇(ともだ・いちう)院長は総合病院や大学病院で内視鏡の臨床経験を積み、2006年に同院の前身のクリニックを荒川区町屋に開業した。その後、内視鏡検査のニーズ増加を受け、金町へ移転し医院名も新たに内視鏡専門の同院をオープン。緻密な検査を円滑に行うために各検査データを一元管理し、診療では内視鏡画像や血液・病理検査のデータを活用した平易な説明を心がける。プライバシーにも配慮しており、患者同士が顔を合わせないよう完全予約制の上、院内動線を工夫し完全個室の回復室も完備する。内視鏡スコープ内部の洗浄・消毒には先進モデルの自動内視鏡洗浄装置を用い、検査時は鎮静剤を必ず使用。安全性と精度にこだわった内視鏡検査を提供する。

(取材日2025年6月14日)

プライバシーに配慮した空間で見逃しのない検査を追求

こちらは内視鏡専門のクリニックなのですね。

はい。内視鏡専門のクリニックとして開業し10年がたちました。それ以前の経歴としましては長崎大学医学部を卒業し、昭和大学藤が丘病院、東京慈恵会医科大学に勤務して内視鏡の臨床経験を積んだ後、9年ほど荒川区町屋で「友田内科・胃腸科クリニック」を営んでいました。その中で内視鏡検査の需要が患者さん同士のご紹介などで突出していたことを受け、金町に移転し医院名を「友田内視鏡クリニック」と改めて、内視鏡に特化したクリニックとして再出発する運びとなりました。

患者さんのプライバシーへの配慮を大切にしていると伺っています。

内視鏡検査には不安や羞恥心が伴うとよく耳にします。そのため、院内の造りにも十分な配慮が必要と考えました。例えば、当院は電話・オンラインによる完全予約制とし、受付から待合室、検査室、回復室での休息から会計時まで、ほかの患者さんと鉢合わせないよう動線も工夫しています。さらに回復室は完全個室となっており、検査の始まりから終わりまでお一人で占有していただけます。貴重品の管理や着替えも安心して行っていただけるかと思います。患者さんには用事がある場合、周囲を気にせず静かに看護師を呼べる工夫をしており、不自由なく過ごしていただける場を提供できているものと自負しています。リラックスできると、回復の早さも格段に変わると考えています。

現在はどのような患者さんが多いのでしょうか。

近隣の方々はもちろん、遠方から来られる方もいらっしゃいます。海外転勤になっても、数年来の帰国時には必ず立ち寄るという方も。近くの医療機関ではなくわざわざ当院にお越しになる患者さんが多々見受けられるのはたいへん名誉なことです。また同業である医療従事者が患者として来院いただけることもあり、うれしい限りです。ちなみに私は自分自身を検査しますが(笑)。当院でそろそろ3度目の検査という方も多いですね。当院での初回検査で問題がなかった場合、次回の検査まではそれなりの間隔を推奨しているので、その時期がまた巡ってきたところです。連携している大学病院で手術を受けた患者さんが、経過観察のために通われることも少なくありません。当院では、患者さんが希望されれば基本的にはどの高度医療機関にもご紹介しています。患者さんが手術を受けて元気に戻ってきてくださるのはたいへん喜ばしいことです。

鎮静下での「安心・安全・痛くない検査」をモットーに

見落としのないよう努めているから、検査は数年おきで良いということなのでしょうか?

厳密に言うとそうではありません。見落としがないよう検査に臨んだとしても、時期を異にして病変の出現はあり得ます。とはいえ、そのような病変に対して毎年検査が必要かというとそれは違うと思います。私の場合、どの程度の間隔で検査が必要になるかは、胃や大腸を診た結果に、問診で得た情報を加味して判断します。というのも、検査前の処置や検査中の投薬、それにも増して人工物たるスコープが体の中にある状態は無意識下とはいえ非生理的です。そうした状態をいたずらに強いて良いはずはありません。そう考えた時、頻繁な検査より効率性を重視した検査が優先されるべきではないでしょうか?検査の必要性は想定し得る病変、そして内視鏡の専門家ならば検査中に胃・大腸と向き合った上で、さまざまな要因を総合して判断するべきだと思います。

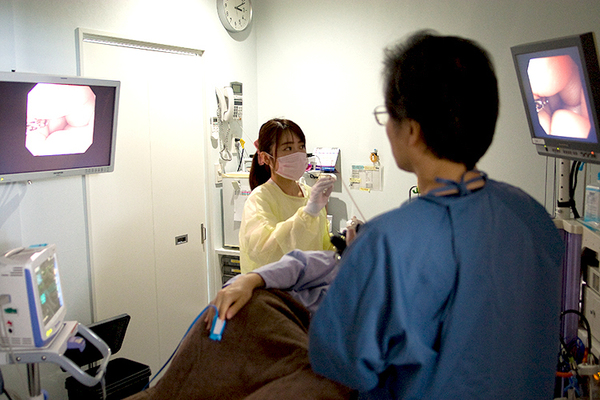

内視鏡検査ではどのようなことに留意されているのですか?

人間千差万別で、胃や腸もこれまた然りであるということですね。例えば、変形していたり、切除後だったりする胃もあります。腸に至っては長かったり、管腔が狭かったり、癒着や屈曲が強かったり、また痛みに敏感であったりとさまざまです。そうしたことからも何より十分な問診が重要と捉えており、あらかじめどのような既往があるのか、患者さんのパーソナリティーも知った上で、その方に適した鎮静剤の種類と量、そしてスコープを選ぶようにしています。それだけでなく、必ず検査後に患者さんに感想を伺い、フィードバックしていくことも当院では大切にしています。

あえて胃と大腸の同日検査をしていないとのことですが、なぜですか?

当院では患者さんの苦痛を軽減し、正確で安全な検査を行うために鎮静下での検査を基本としています。同日検査は鎮静剤の量に伴い検査・処置の管理が難しくならざるを得ないのが難点です。同日検査を受けると、「検査当日のことをよく覚えていない」「帰宅後にすぐ眠ってしまい夜中に目が覚め朝まで起きていた」という場合もあると聞きます。こうした理由から、当院では同日検査を現在は行っていません。「患者さんの日常生活に支障をきたさない」ということが大事ですからね。ありがたいことにこれまで夜間に緊急の電話があったことはありませんが、検査を受けた患者さんが帰宅された後も、何か問題が起きたらと心配で夜も可能な限り遅くまでクリニックで電話対応ができるよう心がけています。

スコープを置く日まで幾人の患者と向き合えるか

患者さんと接する際に何を大切にしていますか?

苦痛や不安を取り除き、可能な限り負担を強いない検査をすることです。胃の内視鏡検査では、嘔吐反射の強い患者さんもおられ、我慢できないのが反射であって、我慢を強いることは無慈悲です。無意識下での内視鏡検査を推奨するのは、空気で胃を拡張し、微小な病変を見落とす可能性を低減できると考えるからでもあります。アルコール多飲の方などは鎮静剤が作用しにくいこともあるため、適切な強度で鎮静をかけるためにもライフスタイルまでよく聞き取るようにしています。手術の既往歴、薬のアレルギー、家族の病歴などもしっかりと伺い、オーダーメイドの内視鏡検査ができるよう心がけています。然るべきタイミングがきたら「また受診しよう」と思っていただけるよう、「自分の力量を悟り常に技術の向上を図り、謙遜を忘れてはならない」をモットーにこれからも全力で取り組んでいきたいです。

今後の展望についてお聞かせください。

内視鏡検査クリニックもすっかり市民権を得たようで、病変の早期発見・治療につながり胃がん・大腸がんが減少してくれること、そのためには無自覚でも定期的な検診の一環として内視鏡検査を受けてくれることを期待しています。内視鏡診断学の発展は目覚ましいものがあり、それが治療分野にも役立っているものと思います。ただ大腸内視鏡に関してみれば現場での治療はもっぱらポリープなど新生物や炎症性疾患などの診断・治療でしょうか。方法は違えど、病変の診断・一括完全切除・根治という目標からしてみれば昔からあまり変わっていません。私自身スコープを置くその日まで、患者さんの心的負担・身体的負担を軽減し、迅速かつ適切な処置を施せるよう真摯にこの仕事に向き合っていきたいと考えています。

最後に読者へのメッセージをお願いします。

特殊な症例を除き、胃・大腸内視鏡検査を毎年行う検査だと私は経験上思っていません。毎年行うよう指示されたという話にもまれに出会いますが……。先述したように、内視鏡を生体内に留めておくことは、たとえ診断・治療のためとはいえ、過度に時間をかけたり、偶発症の発生リスクを冒したりしてまで行うべきではないと思います。とは言え、やはりこの検査の適応とされる患者さんには躊躇なく受けてほしいという思いもあります。私は内視鏡の専門家として、手ほどきを受けた先生方の姿勢、すなわち、初心を忘れることなくまた慢心することもない姿勢を見習い、一介の町医者として今後もしっかりと患者さんと向き合っていければと考えています。