親知らずの抜歯に迷ったら

口腔外科専門の歯科医師に相談を

ふたば歯科医院

(鳥栖市/新鳥栖駅)

最終更新日:2025/05/20

- 保険診療

「親知らずはいつ抜けばいいの?」「痛くないなら放置していい?」そんな疑問を抱き、親知らずを抜歯したほうが良いのか判断できないまま月日が過ぎてしまっている人も多いのではないだろうか。「ふたば歯科医院」は2006年の開業以来、地域に根差した診療を行うクリニックだ。新冨芳浩院長の専門は口腔外科で、これまで多くの親知らずの抜歯に携わってきた。「親知らずは痛みがなければ悩みにつながらず放置されることも多いのですが、生え方によっては虫歯や歯周病を生むリスクもあります。まずは気軽に、経験豊富な口腔外科の歯科医師に相談してみてほしい」と話す新冨院長。今回は、親知らずの抜歯に関する基礎知識から手術の流れ、術後の過ごし方まで、詳しく聞いた。

(取材日2025年4月9日)

目次

検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!

- Q親知らずを抜かないことで生じるリスクについて教えてください。

-

A

親知らずは必ずしも抜かなければいけないものではありませんが、斜めに生えていたり、歯茎の中に埋まったままの場合は注意が必要です。ブラッシングしづらいため歯と歯茎の隙間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病、口臭の原因になることがあります。また、親知らずを抜かないままだと、体が成長していく中で親知らずが手前の歯を押して歯並びを乱してしまったり、上下の親知らずの生え方によっては歯茎を噛みやすくなったりするケースもあります。健康な歯にまで影響を及ぼす可能性がある場合は、見た目に問題がなかったり、痛みがなかったとしても抜歯をお勧めしています。

- Q治療にかかる時間や、抜歯の痛みや腫れが気になります。

-

A

親知らずの抜歯は、複雑な症例でない限り30分ほどで収まります。麻酔を打って5、6分待ち、後は短時間で処置が可能です。ただし、親知らずの根の形が複雑だったり骨に深く埋まったりしている場合は、時間が延びることもあります。抜歯後は親知らずがあった場所に空洞ができるため、出血します。腫れたり痛みが出たりすることがありますが、多くの場合2日程度で落ち着きます。事前に抜歯後のことも含めて丁寧に説明していますし、痛み止めも処方しますのでご安心ください。

- Q親知らずの抜歯を行う場合、クリニック選びで大事なことは?

-

A

親知らずは一本一本生え方や形が異なるため、親知らずの抜歯経験が豊富で、検査をした時に抜歯の難しさをきちんと判断できる口腔外科専門の歯科医師に相談するのがお勧めです。親知らずの抜歯は下顎の神経が通っている場所に近いところの処置であるため、ほんの少し傷つけてしまったことで出血してしまうリスクもあります。そうしたリスクへの配慮や、処置中に気になる反応があった時などは無理に抜ききらないなど、冷静な対応が求められます。身近なクリニックで抜歯できるのが一番ですが、抜歯後のリスクを踏まえた上で、親知らずの抜歯に強い歯科医師に相談していただきたいですね。

検診・治療START!ステップで紹介します

- 1検査で抜歯の必要性を判断

-

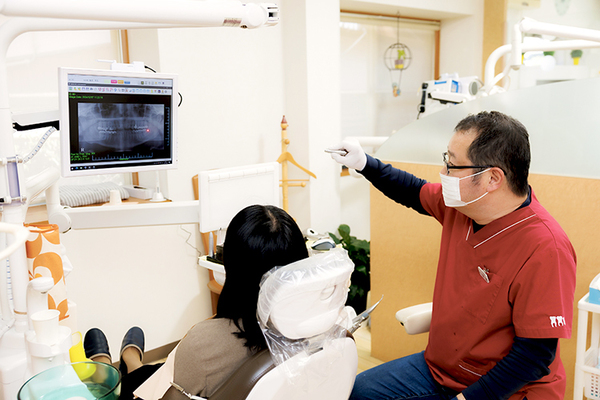

まずは口腔内全体をパノラマで撮影し、次に親知らずの部分をピンポイントにエックス線検査装置で撮影。写真を見て、埋まっている根っこの部分が湾曲していそうな場合などには、必要に応じてCT検査も行う。外向きに生えている場合は他の歯に影響しにくいが、内向きの場合は歯ブラシが届きづらくなるという。そういった状況も踏まえ、結果をもとに健康をトータルで考えた上で、抜歯の必要性を判断する。

- 2カウンセリングと抜歯当日までの流れの説明

-

カウンセリングではエックス線検査装置で撮影した画像や模型を用いて、歯の生え方や根の形を目で見て確認しながら、抜歯の必要性や放置することで起こるリスクについて丁寧な説明を受ける。抜歯後の腫れや痛みによって、食べづらい状況になることも聞いた上で、予定に支障がないかも確認する。希望があれば当日の抜歯も可能だが、会議や食事会などの予定がある場合は日程調整もできる。あらためて予約を取ろう。

- 3手術当日。まずは麻酔を受ける

-

当日はしっかり睡眠を取った上で迎えよう。血液製剤などを服用している場合は、歯科医師の指導に従うこと。まずは局所麻酔を行い、安定するまで5〜6分ほど時間を置く。下顎であれば唇、上顎であれば周辺の皮膚に触れて、麻酔の有用性を確認。麻酔が安定し、十分にしびれた状態へとつながってから処置を行うため、手術への不安が強い場合も安心して治療に臨めるだろう。

- 4抜歯の実施

-

麻酔後の確認が済み次第、親知らずの状態に応じて抜歯を実施。大半の場合、所要時間は全体で30分ほど。歯が斜めに生えていたり、根が曲がっていたりして抜けにくい場合は、歯を分割して親知らずの頭の部分を取り、その後根の部分の除去を図る。出血や腫れを最小限に抑えるため、骨や周囲の組織に配慮しながら縫合し、止血剤を詰めて処置が終わる。

- 5処置後の注意点を説明

-

下顎の親知らずであれば痛みは出にくいが、唇の感覚が戻ったタイミングで痛み止めを飲む。抜歯した部分の血餅が徐々に歯茎の組織に置き換わりながら治癒していくため、出血した時はガーゼを噛んで圧迫する。抜歯当日は強いうがいを避け、翌日以降は水を口に含んでゆすぐことが推奨されている。歯磨きは優しく行い、刺激物やタバコも控えよう。翌日の通院で消毒、1週間後を目安に抜糸を行い、完了する。