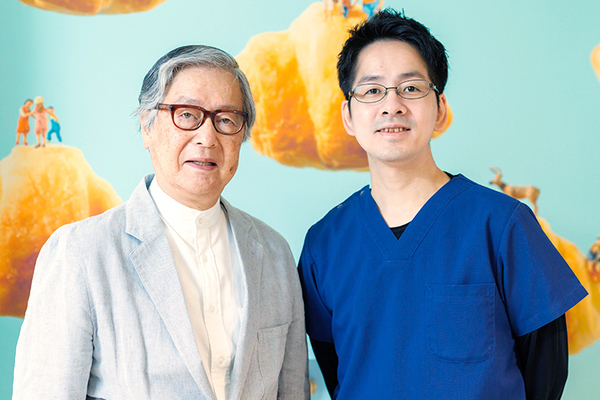

池田 琢哉 院長、池田 尚弘 副院長の独自取材記事

池田病院

(鹿児島市/高見橋駅)

最終更新日:2025/01/31

2021年春、鹿児島中央駅から徒歩圏内の城西通りに新築移転した「池田病院」。もともと池田琢哉院長の父が開業したという歴史のある病院だ。小児科医師として幅広く研鑽を積んだ池田琢哉先生が院長を務める池田病院は、一般的な小児診療に加えて、発達障害、睡眠障害などの治療にも取り組む。レスパイト入院や医療的ケア児の受け入れにも対応するなど、母親や家族のケアにも力を注ぐ。2023年には息子の池田尚弘先生が副院長に就任。充実した診療体制で、地域の子どもや保護者のニーズに応える。「子どもの可能性を信じ、子どもたちが幸せになるように願いながら診療しています」と話す院長、「地域に根差した病院として社会に求められる役割を果たしたい」と意欲的な副院長に、病院の特徴や力を入れている治療、患者への思いなど話を聞いた。

(取材日2024年11月12日)

子どもと家族に寄り添い、子育て世代に支持される病院

こちらは、とても歴史のある小児専門の病院とお聞きしました。

【琢哉院長】65年ほど前に、私の父が黄金通り沿いに開業したのが当院の始まりです。時を重ねて建物の老朽化が進んできましたので、2021年に黄金通りから城西通りへ新築移転しました。新病院では、要望の多かった入院個室を5床から13床に増やし、家族で治療を受ける場合などに備えて和室も設けました。また、障害のあるお子さんの在宅療養が増え、家族の負担が大きくなっていることから、親御さんが仕事や病気などで介護ができない場合のレスパイト入院も受け入れています。また、院内に病児・病後児保育施設を併設し、働く親御さんをサポートしています。

副院長の経歴を教えてください。

【尚弘副院長】祖父の代から続く病院で、赤ちゃんの泣き声の中で育ったので、当たり前のように小児科医師になったという感じです。愛知医科大学医学部卒業後は、久留米大学病院での勤務を経て、鹿児島大学病院小児科に入局。関連病院などで小児科診療に携わり、2022年にこちらに戻ってきました。専門は小児科とアレルギー疾患で、現在、アレルギーを専門とする外来診療も行っています。戻ってきてから、組織体制などを見直し、今までやってきたことに加えて、新しくできることはないか模索中です。院内では院長の言葉や考えをわかりやすくみんなに伝えるクッションのような役割かなと思っています。

どのような診療や取り組みに力を入れているのですか?

【琢哉院長】新体制になり、副院長をはじめ若い先生たちが頑張ってくれるので、救急搬送の受け入れも大幅に増えました。また、子どもや家族の困り事の役に立ちたいと考え、子どもたちが抱える心の問題の受け皿づくりや、親御さんの悩みの解決なども模索しており、精神科医師の外来診療日も設けています。全国的にも小児精神科医師はとても少ないので、当院が受け皿となっていきたいですね。

【尚弘副院長】新型コロナウイルスの流行中は感染の問題がありできなかったのですが、5類に移行してから本格的に医療的ケア児を受け入れています。

子どもの睡眠障害や発達障害治療にも取り組む

ゲームなどが原因となっている睡眠障害のお子さんが増えているとか。

【琢哉院長】近年、不登校で1日中ゲームをするなどの理由で、昼夜が逆転し、睡眠障害が起きている子も少なくありません。改善にはまず生体リズムを整える必要があります。またゲーム障害などの依存症は中学生以上になると治療が難しくなりますので、少しでも兆候があれば早めの対応をお勧めします。また、肥満やアデノイド肥大・扁桃肥大などによる睡眠時無呼吸症候群を発症している場合は、CPAP治療も行っています。

発達障害の治療にも力を入れているそうですね。

【琢哉院長】発達障害は決して異常ではなく、私は個性として捉えています。ただ、日常生活を送る上でそれぞれ異なる課題がありますので、当院では、精神科の先生やカウンセラーに協力してもらい、発達障害の対応方法などについてお伝えしています。最近、発達障害で受診を希望される方が多いのに、どうしても診察に時間がかかるため、予約待ちの方が多いことが課題です。今後、親子同士でお互いに話し合うペアレントトレーニングなども進められればと考えています。

診療で大切にされていることは何ですか?

【琢哉院長】「子どもの可能性は無限にある」と信じて診療していることでしょうか。まだ若い頃、障害のある子を受け入れている病院の運動会を見る機会があり、歩けない子が楽しそうにグラウンドを転がりながらゴールに向かう姿を目の当たりにして、「子どもはいくらでも伸びる。なるべくセーブしないで病気を治していくことが大事なんだ」と気づきました。それから、子どものできる力を信じて診療するよう心がけています。特に最近は子どもの目を見ること、会話をすることの楽しさをしみじみと味わいながら診療しています。子どもは素直で正直。嫌なものは嫌。それをいかになだめるかというところに楽しさがありますね。

産後サポートも視野に、子どもや保護者を親身に支える

地域の中で果たす役割について伺います。

【尚弘副院長】当院は入院設備がありますから、一般的な小児科クリニックとは異なる責務や、地域の基幹病院を補完する役割があります。昔は小児科というと感染症が多かったのですが、今は、睡眠障害や発達障害なども含めて感染症以外の患者さんを積極的に受け入れていくのも、当院の役割だと考えています。また地域の医療施設として、働く職員の生活を支えることや、医療者を育成する役目もあります。若い医師やスタッフが当院で学んだことを生かしていけるような職場体制、教育環境をつくっていく必要があると思っています。

今後の展望を聞かせてください。

【琢哉院長】少子化で子どもたちの数は減っていますが、子どもや家族の悩み事や困り事はたくさんあります。そうした悩み事の、将来的な受け皿を作りたいと思っています。発達障害も病児保育もニーズは高まっていますので、さらに支援していきたいですね。これからも「池田病院に来ればなんとかなる」と安心していただけるような病院でありたいと思っています。

【尚弘副院長】今後は、出産後のお母さんの産後サポートを始める予定です。1歳未満の赤ちゃんとお母さんに一緒に来ていただいて、子育ての相談に乗ったり、赤ちゃんをお預かりしてお母さんにゆっくり休んでいただいたりしたいと考えています。

最後に地域の皆さんへのメッセージをお願いします。

【琢哉院長】子育ては喜びや楽しみが多く人生を豊かにしてくれます。しかし一方で苦労も多く、仕事との両立など現実は厳しいこともあります。それでも小児科医師としては、「子育ての楽しさを存分に味わって、お子さんと一緒に成長していっていただきたい」とお伝えしたいですね。一生懸命子育てをされているお父さん、お母さんが幸せを感じるお手伝いができればと考えています。不安なこと、困ったことがあれば、いつでもお気軽にお越しください。

【尚弘副院長】大学病院や市立病院などで手が回らない分野などにもきめ細かく対応して、小児科医療を通して地域医療に貢献していきたいと考えています。当院では、お子さんを連れてこられた親御さんが「昔、自分も入院したことがあります」と言ってくださることも珍しくありません。そんな地域とともに歩んできた病院として、これからもお子さんとご家族を支えていきたいと願っています。