細径スコープで痛みを抑えて負担を軽減

耳・鼻・喉の内視鏡検査

まつい耳鼻咽喉科

(明石市/明石駅)

最終更新日:2025/08/28

- 保険診療

内視鏡検査と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは胃カメラや大腸カメラといった消化器系の検査であろう。しかし実際には、耳鼻咽喉科でも内視鏡を用いた検査は、通常の診察の一環として日常的に行われている。耳鼻咽喉科で使用される鼻咽喉用の内視鏡は、消化管用のものと比べてスコープの外径が細く、鼻から挿入しても痛みや不快感が出にくい点が特徴だ。特に「まつい耳鼻咽喉科」では、外径2.4mmという超細径の電子スコープを導入しており、松居秀敏院長は「0歳のお子さんでも検査を受けていただいています」と話す。今回は松居院長に、耳鼻咽喉科における内視鏡検査の具体的な内容や、同院で採用している先進的な内視鏡の特長、さらに検査の進め方について詳しく話を聞いた。

(取材日2025年7月31日)

目次

検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!

- Q耳鼻咽喉科で行う内視鏡検査とはどのような検査でしょうか。

-

A

耳や鼻、喉の奥など、目視や顕微鏡では確認しにくい部位を観察する必要がある場合に、鼻咽喉用の内視鏡を用いて行う検査です。この内視鏡で観察できる範囲は、耳では外耳や中耳、鼻では鼻腔や副鼻腔、喉では咽頭、口腔咽頭、喉頭、気管などにわたります。検査のきっかけとなる症状は、声のかすれ、喉の腫れ、飲み込み時の痛みや違和感、食事が詰まるような感じなど。耳垂れや難聴、鼻詰まりや嗅覚の異常も挙げられます。内視鏡で撮影された映像はモニターに映し出され、患者さんも確認しながら検査を受けることが可能です。この検査によって、慢性中耳炎や真珠腫、副鼻腔炎、喉頭の病変、さらにがんの発見につながる可能性があります。

- Q貴院の内視鏡検査の特徴について教えてください。

-

A

外径2.4mmという非常に細いスコープを使用している点が特徴です。この細さのおかげで、検査時の痛みや不快感の軽減が図られ、ほとんどのケースで麻酔を使わずに検査を受けていただけます。また、一般的にスコープが細くなると画像の精度が下がりがちですが、当院では先端の電子内視鏡を導入しており、画質が非常に鮮明です。さらに、色調を強調する機能も備えており、肉眼では見逃しがちな病変の兆候なども見つけやすくなっています。この細いスコープは、鼻腔や外耳道が狭い小さなお子さんの検査にもとても有用で、目視や顕微鏡では確認が難しい奥の部分まで、しっかりと観察できることも当院の強みです。

- Q痛みが怖いのですが大丈夫でしょうか?

-

A

当院では、0歳の赤ちゃんにも行っている検査ですので、ご安心ください。耳の検査で痛みが出ることは、基本的にはほとんどありません。鼻や喉の検査でも、当院で採用している細いスコープであれば、問題なく受けていただけます。検査時には、粘膜収縮剤のスプレーで通り道を広げてから、慎重にスコープを挿入します。これまでに数えきれないほど多くの検査を行っており、痛みを感じやすい部位も把握しています。そうした部分は避け、できるだけ苦痛や不快感が少なくなるよう努めています。また、奥の細い部分にスコープを入れる必要がある場合には、状況に応じて追加で粘膜収縮剤や麻酔を使うこともあります。

検診・治療START!ステップで紹介します

- 1問診・検査の説明

-

受付後、あるいは事前にオンラインで問診票に記入する。同院の問診票には、耳・鼻・口・喉などの部位別に、よく見られる症状が具体的に記載されており、該当する項目にチェックを入れるだけ。記入内容をもとに、医師が問診と視診を行う。目視できる範囲だけでは診断が難しいときには、鼻咽喉用の内視鏡による詳細な観察が必要であることが説明される。

- 2鼻・喉の検査では、鼻腔に粘膜収縮剤をスプレーする

-

鼻や喉の奥を観察する際には、医師が鼻腔に粘膜収縮剤のスプレーを行う。スコープの通り道が広がるようにすることで、挿入時の痛みや不快感の軽減が図れる。使用する薬剤によって眠気が生じることは、基本的にはないという。特別な事前準備は必要ないが、検査前に鼻を強くかんだり、耳の掃除を過度に行ったりすると、粘膜を傷つけたり、耳垂れにつながったりする恐れがあるため、避けるよう注意しておきたい。

- 3鼻・喉の内視鏡検査

-

鼻からスコープを挿入。嘔吐反射や痛みが出やすい部位を避けるよう慎重に操作される。確認する範囲は症状によって異なり、例えば食道がんが疑われる場合は、食道の入り口付近まで観察するという。鼻腔の奥など、狭い部位を詳しく確認する必要があるときには、麻酔薬と粘膜収縮剤を併用するケースもあるそうだ。さらに、観察部位によっては、外径1.9mmとより細い手術用硬性鏡が使われることもある。

- 4耳の内視鏡検査

-

鼓膜に穴が開いていて中耳まで詳細に観察する必要がある場合や、外耳道が狭い乳幼児で奥まで確認したいときは、スコープを耳から挿入し確認。もし耳垢が詰まっていた場合は医師がその場で処置を行うため、自宅で掃除をする必要はないという。検査中は急に動くと傷ができたり、痛みが出たりする恐れがあるため、検査中は頭を動かさないよう意識し、リラックスして受けることが大切。耳、鼻・喉ともに、数分で検査は終了する。

- 5検査結果の説明・処置

-

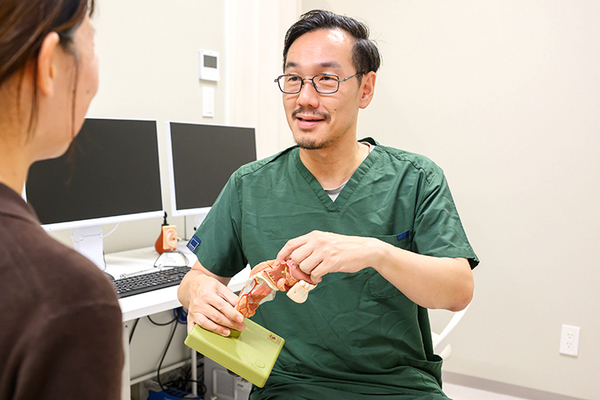

スコープで撮影された映像がモニターに映し出されるので、一緒に確認しながら、患部の状態について説明を受ける。同院では、画像に加え、必要に応じて模型を用いるなど、視覚的に理解しやすい説明を心がけている。鼓膜の奥に水や膿がたまっている場合には、その場で処置が可能なことも多いそうだ。より高度な検査や治療が必要と判断された際は、提携する医療機関を紹介される。