安積 昌吾 院長の独自取材記事

岡山きずの訪問診療所

(岡山市北区/大元駅)

最終更新日:2025/07/28

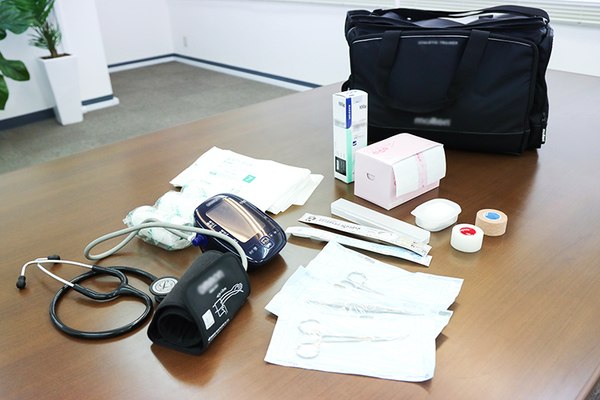

JR宇野線大元駅から北西へ。「岡山きずの訪問診療所」は見通しのいい県道21号沿いにある。同院は形成外科領域の訪問診療に特化した、西日本エリアでは珍しい形態の診療所だ。壊疽や褥瘡に悩む在宅患者や、巻き爪やたこなどの症状で歩きづらい患者のもとを訪問し治療を行っている。院長の安積昌吾先生は大学卒業後、各地の基幹病院や岡山済生会総合病院で経験を積み、2024年に開業。笑顔で穏やかに話すのが印象的だ。在宅医療では患者やその家族と会話する機会が増え、「踏み込んだ関係性が築け、より患者さんの背景を知ることができます」と安積先生。高校生の時に身内の最期を家で家族と看取った経験が、今につながっているとも話す。形成外科ならではの訪問診療の特徴について、じっくり話を聞いた。

(取材日2025年6月30日)

形成外科を専門とする訪問診療

開業されて、形成外科治療を専門とする訪問診療を始めようと思ったきっかけは何だったのですか?

大学卒業後、岡山、兵庫、千葉など各地の病院に在籍した後、岡山に戻り済生会総合病院に勤めていました。当初、開業する意思はなかったのですが、病院の中ではやりたいことができず不自由さも感じるようになり、自分が組織をつくればそれができると思ったんです。形成外科を専門にしたのは、他科よりも自分のアイデアを生かしやすいと感じたから。独立する場合、美容外科のクリニックを立ち上げるのが多いと思います。ですが、僕はそうではなく、病院で培った傷の治療の知識や技術を生かしたいと思ったんです。病院で急性期の治療が終わってもそれ以降の管理を在宅で診られる医師がいないために退院できない患者さんがいたり、一人では通院困難なために家族の方が有休を取って連れて来ていたりなど、家で傷の処置をできる環境があればというケースもいろいろ見てきました。そこで形成外科が専門の私が在宅の患者さんを訪問して診療すればいいと思ったんです。

開業されて、実際にはどんな方からの依頼がありますか?

当初考えていたような歩行障害のある方や、入院を短くして家に帰りたいと希望している方への対応の他に、内科の訪問診療の先生から傷の治療を依頼されるケースもあります。2018年から医療制度が変わって、訪問診療している担当医師に加え他の科の医師も一緒に診ることができる仕組みができました。重度の褥瘡になるとやはりケアが難しいので、依頼を受けたら内科の訪問診療の先生と一緒に訪問するような選択もできます。まだまだ普及中といった状態ですが、最近少しずつ相談が増えてきています。

同院の方針、理念をお聞かせください。

形成外科の医師として、地域医療に貢献することです。在宅の患者さん、病院を退院した患者さんを診ることに加え、在宅医療に携わっているコメディカルの方たちにも傷の処置の仕方を伝え、知識を広げていくことができたらいいなと考えています。例えば、糖尿病が原因で足の壊疽になる患者さんは、セルフケアが苦手なケースが多いのです。そういう場合には、訪問看護師さんと連携して家でのケアの仕方や、時には管理栄養士さんにも協力してもらい栄養管理の方法をお伝えしてもらうようにしています。できればご家族の方にもケアのやり方や傷のことを一緒に知っていてほしいですね。訪問診療を始めてみて、外来で診ていた時にはわからなかったような患者さんの家族関係や生活環境などその方の背景を知ることができ、より深く患者さんと対話することができるようになったと思います。

足の壊疽から巻き爪、褥瘡の治療、1時間未満の手術も

訪問診療の対象となるのはどんな方ですか?

訪問診療の対象となるのは基本的に、通院困難と主治医が判断した方々です。足の傷の症状がひどく立って歩くことができない方や、通院することで症状が悪化してしまう方も含まれます。もちろんご高齢で足腰が弱った方も対象です。主訴として多いのは、褥瘡、足の壊疽、巻き爪、陥入爪ですね。年齢層は、70代~90代の方が中心です。その他、できものを取ったり、悪性腫瘍が疑われる部分の皮膚を取ったりなどです。局所麻酔で済む1時間以内の手術は、在宅診療で行うことができるんですよ。

傷の治療にはどのような人が関わりますか?

例えば足の壊疽で傷があり、特に指の当たる部分に潰瘍ができている場合は、まずは傷を評価し治る傷なのかどうかを判断した後、必要であれば入院して血流を良くするような介入をするケースもあります。さらに、傷は毎日処置をしないといけないので、訪問看護師さんと連携を取ります。傷ができる原因である足の変形に対して、義肢装具士さんより装具を作ったり、訪問リハビリテーションや管理栄養士に協力してもらうことも。毎日ケアが必要となる治療にはそういったチームでのサポート体制が鍵になります。

患者さんと接する上で、大切にしていることは何ですか?

患者さんの家の中に入っていく訪問診療は、相手の懐の中に入り、信頼関係構築がとても大事になります。そのためにまずはあいさつを交わし、目を見て話すなど基本的なことをきちんとできるよう心がけています。また、傷だけを診るのではなく呼吸状態や血圧など、全身状態にも気を配っています。そういった中、一番大事なのは、その人がどうしたいのかをちゃんと聞いて、それに沿えるように対応することでしょうか。傷を治したくても、ご高齢で低栄養だったり、糖尿病で血管がうまく機能していなかったりする場合は血の巡りが悪く、傷部分に血液が流れていかず、栄養が運ばれずに治すことが難しいというケースもあります。そういうときは治すことを第一目的にせず、傷と付き合いながら在宅で生活できることに重きを置きます。痛みのコントロールも大事で、痛みが少なくなれば生活の質も上がり、食事や睡眠の改善が図れる方もいます。

在宅の専門性を高め、クオリティーの高い医療を提供

先生が医師をめざされたきっかけは何ですか?

母親は薬剤師で、医師の指示した処方箋に基づいて薬を調合する仕事をしていたのですが、患者さんにもっとじかに向き合いたかったのでしょう。「患者さんのためにちゃんと自分で方針を決められるように、医師をめざしなさい」と、僕が小学生ぐらいの頃からずっと言っていました。それに素直に「うん」とうなずき、気づいたら医師の道を選んでいましたね(笑)。高3の時に、家族に病気が見つかり、家で過ごしたいというので家で最期を看取るということを経験しました。療養中の家族は、タバコを吸い、好きなことをして過ごしていましたが、だんだん食べられなくなってきて最後のほうは高カロリー輸液を投与していました。その輸液の投与を「やめてほしい」と自分で選択をして、それから数日後、最期に「ありがとうな」と言いながら家族に囲まれて息を引き取りました。以来、将来的には訪問診療や緩和ケアにどこかで関わりたいと思っていたと思います。

どういった方に利用してほしいですか?

施設を利用したいと考えている人で、褥瘡や傷があると、入居できないケースがあるんですね。じゃあ、いざ家で過ごすとなると、家族だけで傷や褥瘡のケアは難しい。となると結局、慢性期の病院に入らざるを得なくなるんですね。僕が訪問診療でそこを補うことができれば、最後に家に居たいと思う人の想いをかなえることができると思うんです。その他、たこや巻き爪など、そういったフットケアがらみで歩くのが難しくなっている人への対応も可能です。すでに内科の先生が訪問診療で来られているという場合でも、診ることができます。傷の管理が落ち着けば、また僕たちはフェードアウトしていきます。そういった利用の仕方ができることを広く知ってもらいたいですね。

今後の展望について教えてください。

ご高齢の方が総合病院を受診したら、普通1つの科だけで終わらないですよね。内科、泌尿器科にも行けば、眼科にも皮膚科にも、形成外科にもというように、病院の外来では1人の患者さんがいろいろな科に診てもらうのに、在宅になると、例えば内科の先生が1人で全部を診るといった状況が現実です。本音を言えば、在宅でも外来に通っているのと変わらないクオリティーの医療が提供されるべきですし、そうするためにはいろいろな科の先生が訪問診療を始めて、複数の先生が関わって家で最期を迎えることができるような制度に変わっていくべきだと思います。実際に社会の高齢化が進んできて、通院は困難だけど、お元気な患者さんたちも増えました。そういった方々を在宅で診て、複数の科の医師たちがサポートしていける体制を整えたいですね。