青井 陽子 院長の独自取材記事

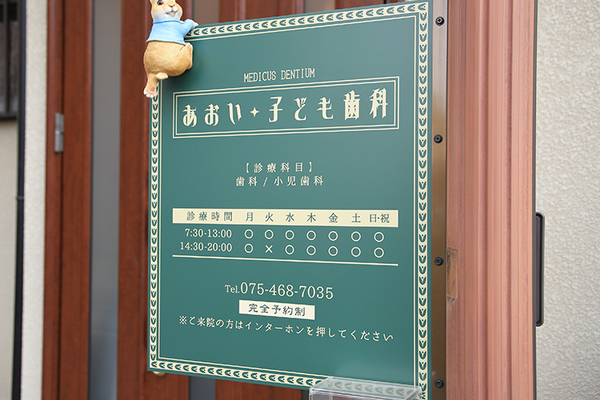

あおい・子ども歯科

(京都市上京区/北野白梅町駅)

最終更新日:2025/09/25

北野白梅町駅から徒歩2分。「あおい・子ども歯科」は2025年2月に開院した。青井陽子院長は、京都大学医学部附属病院をはじめ、基幹病院や歯科クリニックの口腔外科、小児歯科などで25年以上にわたり臨床経験を積んできた。大阪大学大学院では子どもの睡眠研究にも携わったという。歯科医師になる前は教育の道を志したこともある青井院長。豊富な経験を積んだ今だからこそ、「子どもとじっくり向き合えるのでは」との思いを持つ。子どもとその母親を診るために自宅を改装した診療室は、まるでリビングのようでリラックスできる空間だ。本棚には海外の絵本から専門書まで子どもの好奇心に応えるさまざまな本が並び、ピアノも備えている。歯科医療を通じて子どもの健やかな成長に携わりたいと願う青井院長に、診療方針などさまざまな話を聞いた。

(取材日2025年3月26日/情報更新日2025年9月16日)

子どもの居場所にもなるような歯科クリニックをめざす

教師をめざしたこともあったそうですね。歯科医師になった経緯をお聞かせください。

教育に興味を持った理由に、子どもの頃に海外で過ごした経験があります。日本の学校は管理型教育で上から子どもに接するのに対し、アメリカでは「大人になる前段階の一人の人間」として接するように感じました。海外の教育の良い点を日本に取り入れたらどうだろう、教育には日本を変える力があるのではと考えたこともあり、一度は教師を志しましたが、次第に幅広い経験を積むことも大事だと考えるようになりました。教育は子どもの人生、命にも関わるものです。私自身、若い頃に命の大切さを実感する出来事を経て、「命を守る仕事がしたい」という思いを持っていました。そこで、医師と比べてより身近である歯科医師になることを決意したのです。日本歯科大学を卒業後は京都大学医学部附属病院の歯科口腔外科に入局し、その後も基幹病院などで研鑽を積むと同時に、大阪大学大学院で子どもの睡眠に関する研究にも携わりました。

小児歯科でのご経験も教えていただけますか?

私が勤務した小児歯科では、2代にわたって院長に診てもらうような患者さんとの関係性が築かれ、疑問に思っていた小児歯科治療特有のさまざまな治療や治療後の継続性を見ることができたと思っています。また、子どもを「小さな大人」として扱うのではなく、発達段階や心理面まで考慮したアプローチの必要性も学びました。子どもに歯の健康について教えれば、その知識は次の世代へと伝えられます。子どもへの教育が、日本のデンタルIQ向上にもつながるのです。だからこそ、当院では歯科治療を通じて、子どもの教育に力を入れていきたいと思っています。

こちらは子どもとその母親を対象としているそうですが、どんなクリニックにしたいとお考えでしょうか?

歯科に行くのではなく、友人の家に行くような感覚で来ていただけたらいいなと考えています。小児歯科で診ていた中には、生活面で問題を抱えているような子どももいました。そんな子にとって、歯科医師は親や友達と比べると話しやすい距離感にいるといえるかもしれません。当院が単に治療するだけの場ではなく、そうした子どもたちの居場所になり、私は気軽に話せる「駄菓子屋のおばちゃん」のような存在になれたら、と思っています。本もあるしピアノも置いてありますから、治療の傍ら、興味を持ってふれているうちに得意なことが見つかり、人生が変わるようなきっかけにもなるかもしれません。子どもやそのお母さんに寄り添って丸ごと受け入れる。そんな歯医者さんを地域でできたらと考えています。

問診・患者をよく見ることを重視し、悩みの理解に注力

診療方針をお聞かせください。

問診と患者の状態をよく見ることを大切にし、1人の患者さんに1時間から1時間半という長い時間をかけています。患者さんが以前から訴えていることの中に、現在の症状の原因が隠れていることも多いんです。その方の感覚を正しく、うまく言えないのは大人も子どもも同様。そしてわれわれはすべての疾患がわかっているわけではない。記録を丁寧に残し、長期的な視点で診ることで、単なる症状の対処だけでなく、根本的な原因に対応できるのではないかと考えています。歯科ではありますが、入って来た時から顔色、歩き方、姿勢、匂いなど五感を通して感じ取るようにし、その人の生活習慣全般まで診るよう心がけています。

どのように生活習慣にアプローチしていくのでしょうか?

歯磨きは日常生活の一部であり、睡眠、食事、入浴などの生活習慣とつながっています。ですから、毎日磨けないような子どもには、その子の磨き方に合った歯ブラシを探すこともします。見た目や使い心地など本人が気に入る歯ブラシを使うことで、歯磨きの習慣化にもつながるでしょう。「テレビを見ながら歯間ブラシもしておこう」というように時間の使い方も変わるなど、子どもたちはどんどん学習します。歯磨きを通じて生活習慣が確立されれば、大人になってからも生活リズムを整える一助になるのではないでしょうか。また、子どもの変化が家族全体の生活習慣の変化につながることもあります。以前の勤務先で、歯の健康に興味を持った子どもが、自分が教えてもらった知識を親に教える場面も見られました。一方で、子どもが親になり今度は自分の子に教えるといった流れをつくりたいとも思い、そのためにも子どもへの教育は大切だと考えています。

診療時間を朝7時半から夜8時までと、長めに設定されていますね。

部活や塾で忙しく、朝だったら来院できる子どもも多いと考え、朝早くから診療をしています。朝7時半からの枠は再診の方を優先していますが、状況に応じて初診の方も診ることが可能です。特に中高生は時間が取りにくく、朝練習があったり、授業後は部活動や習い事をしていたり、塾などで夕方以降の時間も埋まっていることが多いですからね。母親と子どもとで朝に来院し、その後それぞれ仕事や学校に行けるようにという思いもあります。また、受験シーズンなどは生活が不規則になりがちで、急に歯が痛くなって困るケースもあり、柔軟に対応できるようにしています。休日や夜間などの緊急時も、できる限り対応できたらと考えています。子どもは急に歯の痛みを訴えたり、腫れたりすることがあり、そういう場合にも遠慮なくご連絡ください。

歯科が子どもの人生がより良くなるきっかけでありたい

子どもと接するときにどんな点を大切にしていますか?

丁寧に説明することや、子ども自身が主体的に治療に参加できるような関わりを心がけています。エックス線画像の見方や、自分で虫歯がないかをチェックする方法など、子どもは説明すると納得してくれます。治療中も鏡やカメラで撮った写真を使って現状を伝え、本人とも相談しながら進めています。口頭だけではわかりづらいので、治療内容や注意事項は紙に書いて、後からでも質問しやすいようにしていますね。また、連絡帳のような形で記録を残し、親御さんと情報共有することも大切にしています。

今後の展望についてお聞かせください。

歯科医療とは、単に歯を治すためだけでなく規則正しい習慣を身につけるためにも有用です。子どものうちから歯磨きの習慣を定着させ、年齢とともに方法を変化させながらケアをする習慣をつけていくことは、歯を失うことをはじめ、誤嚥性肺炎などさまざまなリスクを減らすことにもつながります。実は、高校生の時から「50歳で教育の世界に入りたい」と考えていたので、歯科を通じて子どもたちの自己管理能力を育て、その子が親になって自分の子どもに教えられるようになるための役割を担えたらと思っています。多くの失敗を積み重ねましたが、小学生の頃から、「少しでも良い影響を与えられたら、自分の人生は成功だ」と思っていました。良い影響を受けた人が、次の人に良い影響を与える。そうした良い循環が当院から広がっていくことを願っています。

最後に読者へのメッセージをお願いします。

当院が皆さんの人生がより良い方向に変わるきっかけになれたらうれしいです。特に子どもは小さい頃からのケアが大切だと感じています。先進の小児歯科の知見を取り入れながら、一人ひとりに合った虫歯予防や治療を提案します。お母さんも悩みがあれば、ぜひ話をしに来てください。先ほどふれたように、否定せず、寄り添って受け入れることを大切にしています。近いうちに、クリニック内で英会話やピアノも教えられたらとも考えています。小児歯科に携わってきた経験を生かし、子どもたちの成長をトータルでサポートできたらという思いです。まずは一度、気軽にご相談ください。