医療の進歩により選択肢が拡大

緑内障治療は専門の医師に相談を

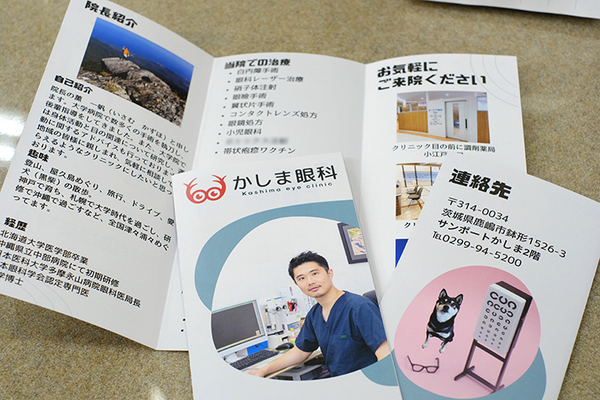

かしま眼科

(鹿嶋市/鹿島神宮駅)

最終更新日:2025/09/18

- 保険診療

何らかの理由で視神経が障害され、視野が狭まっていく病気、緑内障。これまで「緑内障は失明を招く」「治らない」といった言葉を耳にし、不安になったことのある人は少なくないはずだ。しかし、低侵襲の点眼薬治療やレーザー治療、手術などさまざまな治療法が存在し、症状の進行状況に合わせて選択できることを知っているだろうか。「緑内障は完治が不可能な病気。ですが、現在は医療技術が進歩し、進行を遅らせるための治療が可能です。重要なのは早期発見と早期治療。気になることがあればすぐにご相談ください」と話すのは、「かしま眼科」の薫一帆(いさむ・かずほ)院長。日本眼科学会眼科専門医として、これまで難易度の高い眼科手術に数多く携わってきたスペシャリストだ。そんな薫院長に、緑内障の概要やその治療法について詳しく聞いた。

(取材日2025年5月29日)

目次

「早期に発見できるか」が治療結果にも影響。自覚症状のない緑内障は定期的な検査とセルフチェックが肝心

- Qそもそも緑内障とはどんな疾患なのですか?

-

A

▲緑内障は早期発見と早期治療が重要

緑内障は、目で見た情報を脳に伝える視神経が障害され、視野が狭まっていく病気です。ゆっくりと進行し、末期には失明の恐れもあります。治療できない原因には遺伝的要因、近視、加齢による目の組織の変化などがあります。治療できる原因には眼圧が高いことが挙げられます。眼球は水風船のように水が詰まっているのですが、その水が多すぎると目の内側から視神経が圧迫され、神経がすり減って緑内障が発症します。この場合、眼圧を下げるために点眼薬治療やレーザー治療、手術を行い、緑内障の進行抑制を図ります。ただ、日本人は眼圧が正常でも発症する正常眼圧緑内障が多いです。その場合でも治療の基本は眼圧を下げることです。

- Q緑内障というと「治らない」「怖い」といった印象があります。

-

A

▲定期的に検診を受けることで早期発見につながる

確かに完治はできませんが、進行を遅らせることが期待できます。また、一般的には年単位でゆっくりと進行するので、急に失明することはあまりないでしょう。ただし、自覚症状がないため、気づかないうちに進行してしまうケースは少なくありません。なぜなら、少し視野が欠けても、もう片方の目が補ってくれるからです。そのため、いかに早期発見・早期治療できるかが鍵になります。緑内障は40歳を超えると20人に1人、70歳を超えると10人に1人が発症するといわれています。日本眼科啓発会議のアイフレイルホームページにセルフチェック項目がありますので、気になる方はそちらをご確認いただき、眼科で定期的に眼底検査を受けましょう。

- Q点眼薬を用いた治療のメリットとデメリットを教えてください。

-

A

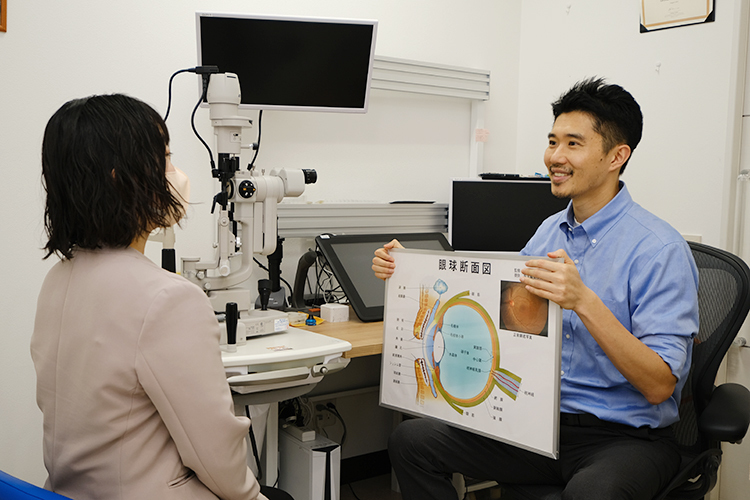

▲患者の症状や適性に合わせて治療方法を提案

メリットは、低侵襲であることです。また、近年は点眼薬の種類が増え、その中から患者さんの状況に適したものが選べる点も挙げられるでしょう。一方、デメリットとしては、毎日決まった時間に永久的に点眼しなければならないことです。さらに、目薬の中には菌が繁殖しないよう防腐剤が含まれているため、点眼の回数が増えると角膜障害が起きることがあります。点眼薬によっては白目の充血、目の周りのくぼみ、目の周りの色素沈着などの副作用が出るものもあります。長年使い続けることで、アレルギー反応が出てしまうケースもゼロではありません。それらのデメリットが気になる方は、早めにレーザー治療を行うという選択肢もあります。

- Qレーザー治療とはどのようなものですか?

-

A

▲診察室には院長の飼い犬や飼い猫の写真が飾られている。

まず、目の中には毛様体と呼ばれる組織があり、まるで蛇口のように目の中の液体である房水を産生します。房水は隅角にある線維柱帯と呼ばれる排水溝から排出されます。この線維柱帯の詰まりを取り除き、眼圧の低下をめざすのがレーザー治療です。治療は片目約5分で終わり、痛みはほぼ感じません。治療後は、基本的に普段どおりの生活ができます。数日間頭痛が生じるケースもありますが、時間の経過とともに緩和されるでしょう。治療の成果が見込めれば、1~2年ほど点眼の必要もありません。経済的な負担を気にされる方もいらっしゃいますが、2年間の点眼薬を購入するコストと比較して検討されてはいかがでしょうか。

- Qこちらで行える緑内障手術についても教えてください。

-

A

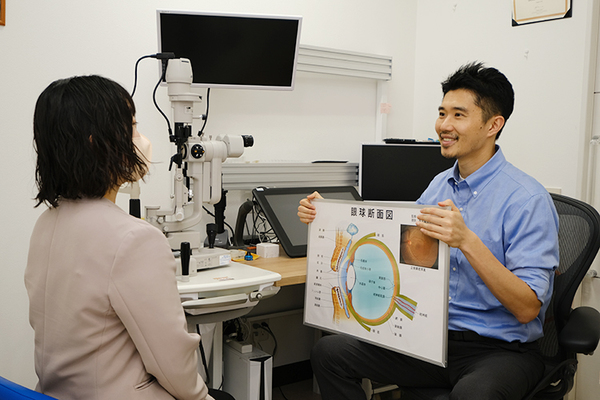

▲患者に寄り添う医療に取り組む薫院長

当院では3種類の手術が可能です。1つ目は、房水の排水溝である線維柱帯にチタン製の小さなトンネル状の医療機器を埋め込み、房水の通り道を良くするための方法です。2つ目は、極小のフックで線維柱帯を切開し、房水の通りを良くするための手術です。術後一時的に眼圧が上がることがあり、末期の緑内障の方には実施できません。3つ目は、眼球の中に小さなチューブを挿入し、目の中と外をつなぐバイパスを新たに作る方法で、進行した緑内障にも適応となります。こちらのチューブは心血管ステントにも用いられる人体に負担の少ない素材でできております。いずれも、症状の進行具合や治療時期をしっかり見極めることが大切です。