光岡 清香 院長の独自取材記事

武蔵境みつおか整形外科・リハビリテーション科

(武蔵野市/武蔵境駅)

最終更新日:2025/08/12

武蔵境駅北口から徒歩2分の医療モール3階にある「武蔵境みつおか整形外科・リハビリテーション科」。光岡清香院長は熊本大学卒業後、神戸大学で整形外科医として研鑽を積み、小児医療の専門施設で小児整形外科を専門的に学んだ。「小さな身体で一生懸命に治療に臨む子どもたちに出会いました」と振り返る院長は、母となった今だからこそ、生活や子育てなどの身近な悩みまで、気軽に話せる相談者になれたら、と語る。「患者さんが再び自分らしく生きられるように力になりたい」とやわらかく話す瞳には、優しい人柄だけでなく、医師としての熱い思いも感じさせる。祖父と父の姿から受け継いだ地域医療への思いを胸に、日々診療にあたる院長に話を聞いた。

(取材日2025年7月15日)

“人”を診る整形外科医として、人生を支える医療を

開業経緯を教えてください。

小児整形外科は私の原点とも言える分野です。キャリア初期の10年間のうち7年を小児整形の専門施設で過ごし、治療に臨む子どもたちと向き合いながら、ご本人のみならずご家族にも寄り添う大切さを学びました。その後、成人整形の経験を深めるために前職の病院に勤務し、幅広い疾患や治療にふれる貴重な機会を得ました。そうした経験通じて、もっと一人ひとりの患者さんに丁寧に向き合いたいという想いが強くなり、開業を決意しました。病院では多くの業務が並行する中で、外来診療の時間がどうしても限られてしまう。そのもどかしさも、開業を考えるきっかけの一つになりました。また、小児・成人の両方を診られる場として、患者さんの年代や背景を問わず、それぞれの“その人らしさ”を取り戻すお手伝いができる場所をめざし、ここ武蔵境で開業しました。

医師を志したきっかけを教えてください。

医師を志したきっかけには、祖父と父の影響が大きくあります。祖父は鹿児島・桜島で村医を開業しており、診療の電話が鳴れば食事中でもすぐに出かけていくような人でした。その姿を見て育った私は、幼いながらに「地域の人を支える医師」の在り方を感じていました。父は地域リハビリに携わる医師で、身体の一部だけでなく、その人らしさや生活そのものを支える視点を教えてくれました。自分に何ができるのか苦悩する日々もありましたが、患者さんの言葉や笑顔に励まされ、続けてこられたように思います。誰かがそばで支えることで、安心して暮らせる人がいる。そんな温かな医療のかたちを、これからもこの武蔵境で実現していきたい――。その思いが、私の診療の土台となっています。

院内づくりのこだわりを教えてください。

“落ち着けること”を一番大切にしました。木のぬくもりを感じられる素材と、やわらかくてどこかほっとできる色合いにこだわっています。緊張や不安を少しでも和らげて、心から安心して帰っていただけるようにの思いで、空間を整えました。開業時に友人が贈ってくれた時計や鏡も院内に飾っており、ふと目に入るたびに、温かい気持ちになります。現在は女性医師が複数在籍していますが、今後は男性医師の採用も視野に入れており、性別を問わず、多様な背景を持つスタッフが協力し合うチームをめざしています。

運動器エコーとチーム医療で幅広い症状に対応

注力している診療を教えてください。

診療では、痛みをできるだけ速やかに取り除き、患者さんが前向きに生活を送れるよう、内服薬やブロック注射、リハビリテーションを必要に応じて提案しています。中でも私が得意とするのが、超音波ガイド下注射です。レントゲンでは映らない筋肉や腱、神経なども、超音波であれば動きの中でリアルタイムに観察できます。その情報をもとに、注射やリハビリの方針を決めたり、必要に応じてMRIなどの精密検査も併用します。痛みの“見える化”を通じて、より安全で納得感のある治療を心がけています。また、西洋薬に抵抗がある方には漢方薬の提案も行っています。インドで約3年間生活した経験もあり、アーユルヴェーダにふれたことが、今の診療スタイルにも影響しているように思います。

リハビリテーションの特徴を教えてください。

当院のリハビリテーションは、スタッフ全員が患者さんに寄り添い、笑顔で支える“チーム医療”を大切にしています。セラピストや助手がそれぞれの持ち味を生かし、リハビリの進め方にも個々の工夫や柔軟さを尊重しています。小児の患者さんについても、コミュニケーションへの配慮や環境づくりなどに丁寧に取り組んでおり、ご家族の安心にもつなげています。また、女性セラピストによる産後の不調などに対して骨盤底筋へのアプローチを含めたリハビリテーションを行っています。整形外科領域ではあまり注目されてこなかった分野かもしれませんが、女性ならではの視点で専門的に対応しています。その他にも、脊柱側弯症へのリハビリや、スポーツ整形分野にも力を入れ、部活動に励む学生さんなどにもご来院いただいています。年齢や背景を問わず、できるだけ幅広い症状・ライフステージに応じたリハビリをチームで提供しています。

診療で心がけていることはありますか?

診察の時は、ただ「どこが痛いか」を聞くのではなく、「なぜその痛みが出たのか」を考えるようにしています。お話を伺い、どんな生活をされていてどんな気持ちでここにいらしたのかをいつも想像するようにしています。痛みには、身体的な原因だけでなく、生活習慣や仕事、家庭での役割など、背景が関わっていることも多いです。だからこそ、痛い場所だけを見るのではなく、その方の暮らし全体を意識し、どう寄り添えるかを考えています。診察後に、採血や簡単な装具の装着などで看護師が関わる場面では、私には言いそびれていたことを話してくださる患者さんもいらっしゃいます。リハビリのスタッフに本音を話してくださることもありますね。医師にはすべてを話しづらい方もいると思うので、スタッフ全員で患者さんと向き合って対話する体制を整えることも大切にしています。

自身の経験を生かし女性の健康を支える

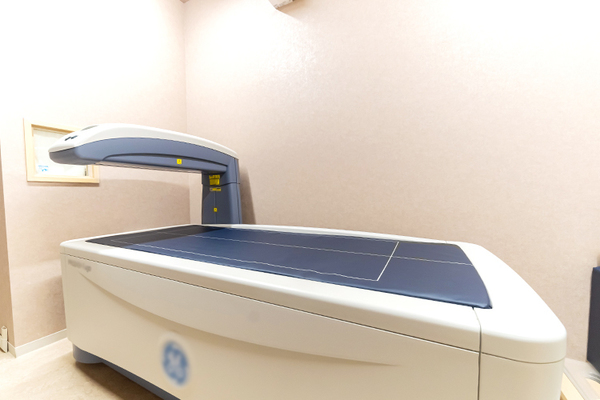

骨粗しょう症の検査を推奨されている理由を教えてください。

骨粗しょう症に関心を持つようになったのは、自分自身の経験がきっかけです。私は2人の子どもを年齢を重ねてから出産し、どちらも母乳で育てました。授乳期間中は生理が止まっていたのですが、ある時骨密度を測ってみたところ、自分でも驚くような結果が出て「私の骨、大丈夫かな?」と初めて実感を持って考えるようになりました。授乳中は女性ホルモンの一つであるエストロゲンが一時的に減ることがありますが、このホルモンには骨を守る働きがあります。体調やライフステージによって、知らず知らずのうちに骨が弱くなってしまうこともあるのです。骨の状態は、自覚症状がないうちから少しずつ変化していきます。だからこそ、40代後半以降の女性には、ぜひ一度骨密度を測ってみていただきたいです。早期発見・早期治療で、“100歳まで自分の足で歩く”ことはきっとかなうはずです。

今後の展望を教えてください。

“一人ひとりを丁寧に診ること”そして“安心してお帰りいただくこと”、この想いを大切に日々の診療に向き合っています。ありがたいことに、開院以来たくさんの患者さんにご来院いただけるようになりました。その一方で、予約制の中で丁寧な診療を保ちつつお待たせせずにご案内するというのは、診察に対する想いと両立させることが難しく、大きな課題です。「何とか力になりたい」「お断りせず受け入れたい」という気持ちと、時間を守るという約束との間で、どうバランスを取っていくか。診療の質を落とさずに、患者さんの満足度も高めていく方法をスタッフとともに試行錯誤し続けています。診療面でも時間の流れの面でも、“ここに来て良かった”と思っていただけるクリニックであり続けるために、これからも初心を忘れず努力していきたいです。

読者へのメッセージをお願いします。

当院では、患者さんの価値観や生活スタイルに寄り添った診療を大切にしています。お薬が合う方には西洋薬や漢方を、なるべく使いたくないという方にはリハビリ中心の治療を。そんなふうに、お一人お一人と対話を重ねながら、最適な方法を一緒に考えていけたらと思っています。また、小児整形外科は、私にとってこれからもずっと取り組んでいきたい大切な分野です。お子さんの成長や発達の中で、少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください。“100歳まで自分の足で歩く”未来をともにめざしながら、これからも皆さまのそばで、安心と回復を支える存在でありたい――。それが、私の変わらぬ想いです。