頭痛や物忘れ、気になる症状は

MRI検査で脳の状態の確認を

あさだ脳神経外科クリニック

(大阪狭山市/金剛駅)

最終更新日:2025/09/11

- 保険診療

- 自由診療

MRI検査は強力な磁石と電波を使って体の内部を詳しく調べる方法で、特にやわらかい組織を確認する上で有用とされている。脳においても組織や血管の状態を細かく観察できるため、頭痛やめまいといった日常的な症状の原因を探る手がかりや、認知機能の変化を確認する一助として幅広く利用されている。「頭痛やめまい、吐き気、物忘れなどの症状があって、ご本人やご家族が『何かおかしい』と感じたときは、検査を考えるきっかけとしてほしい」と話すのは「あさだ脳神経外科クリニック」の浅田喜代一院長。自覚症状が軽い場合でも、検査を通じて思わぬ異常が見つかるケースもあるという。浅田院長に、MRI検査でわかることや実際の検査の流れ、検査を受ける際に知っておきたいポイントについて、詳しく話を聞いた。

(取材日2025年9月4日)

目次

検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!

- QMRI検査ではどんなことがわかるのでしょうか。

-

A

脳の組織や血管の状態を調べることで、脳梗塞や脳出血といった脳の病気の有無やリスクを確認する手がかりになります。また、頭痛などの症状がある場合には、その原因を考える参考にもなります。さらに、脳の萎縮の程度を確認できるため、認知機能の変化を把握する際の一助となります。中でもアルツハイマー型認知症では、記憶に関わる「海馬」という部位が萎縮しやすいといわれています。MRIで特殊な解析方法を用いて海馬の状態を評価することで、症状が出ていなくても兆候を確認できるケースもあります。脳の状態を把握することで、病気への早めの対応や生活習慣の見直しにつながる場合もあり、安心に結びつく検査の一つといえるでしょう。

- QMRI検査のメリットを教えてください。

-

A

CTと比べて、体への負担が少ない検査とされています。造影剤を使わなくても血管のおおまかな構造がわかり、放射線による被ばくもありません。これは、脳のように細胞が再生しにくい臓器を調べる際には大きなメリットです。また、病気の本質を診断することに優れていると感じています。CTは撮影方法がある程度決まっていますが、MRIでは多様な撮影方法を使い分けることで、病変の硬さや炎症の度合いなど、より多くの情報を得ることができるんですよ。さらに、最近ではAIによる画像補正が導入されている機種もあります。これにより鮮明な画像が得られることで診断精度の向上が期待できますし、検査時間の短縮も図れるようになっています。

- Qどんな人が検査の対象になりますか?

-

A

頭痛やめまい、吐き気、物忘れなどの症状がある方、喫煙や飲酒の習慣がある方、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を抱えている方、そして頭部に外傷を負った方ですね。ただし、ペースメーカーや人工内耳を装着している場合は、検査を受けられないことがあります。自覚症状の強さや頻度に関わらず、ご本人やご家族が「何かおかしい」と感じるときには、検査を一度検討してほしいですね。自分では軽く思えても、検査で思わぬ異常が見つかることもあります。特に高齢の方が転倒して頭を打った場合には、脳への影響が重くなることもあるため注意が必要です。脳の状態を確認しておくことが、適切な対応につながる場合もあります。

検診・治療START!ステップで紹介します

- 1問診票に記入

-

問診票に、自覚症状や既往歴、過去の検査結果、家族歴、食欲・睡眠・便通、服薬状況・喫煙・飲酒習慣について記入する。予約だけでなく当日受付も可能で、診察後に必要と判断されてMRI検査に進むケースもある。検査は、動かずに過ごせるようであれば幼児から受けられる。MRIは磁力を使うため、金属を含む化粧品やネイルは、落として来院したほうがスムーズに診察が進む。クレンジングを持参すれば院内で落とすこともできる。

- 2医師による問診・診察と説明

-

医師が問診票をもとに、症状の程度やどのような対策を希望しているかなどを確認する。症状があり、今までにMRI検査を受けたことがない場合、原因となる頭の病気の有無を確認するために、検査が提案される。検査は体への負担が少ないこと、狭い筒状の装置に入って動かずにいる必要があること、大きな音が発生することなどが説明される。不安がある人や過去にMRI検査を最後まで受けられなかったことがある人は事前に相談を。

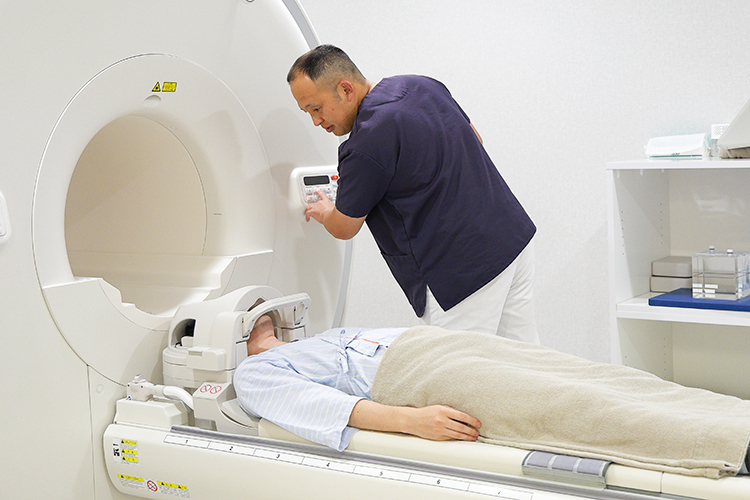

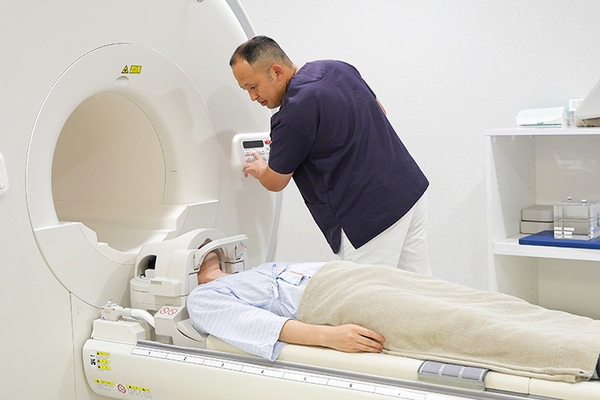

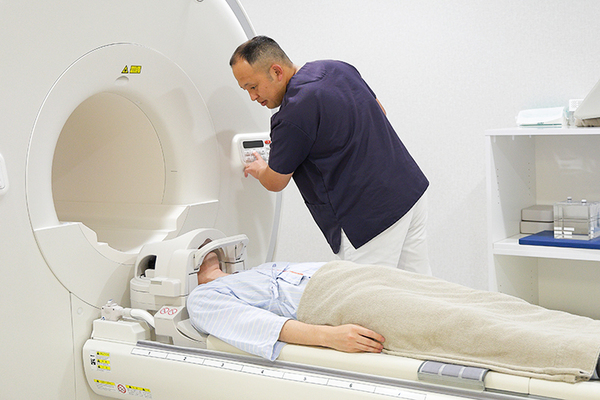

- 3MRI検査で脳の状態を調べる

-

貴金属やコンタクトレンズを外す。発熱素材のインナーは検査中に高温になることがあるため、必要に応じて検査着に着替える。準備が整ったら検査開始。検査は、放射線技師が中心となって進める。内容にもよるが、頭部の撮影であれば、通常は10〜15分で終了。検査中は動かないことが重要。大きな音が気になる場合は耳栓を使用する。閉所に不安がある人には、途中で機械を止めて休憩を取るなど、状況に応じた対応が行われる。

- 4検査結果をもとに医師が状態を説明

-

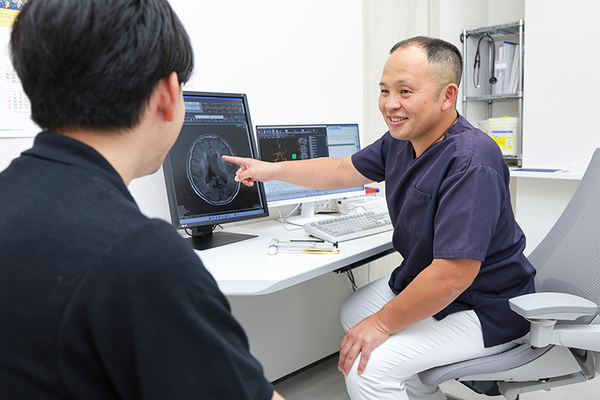

検査中に撮影された画像は随時診察室へ送られ、医師が診断を行うため、検査が終了した直後に結果を確認できる。モニターに映し出された画像を見ながら、どの部分にどのような変化が見られるのか、それが症状とどう関連するのかなどの説明を受ける。必要に応じて家族の同席も可能。診断が難しい症例では、放射線科の医師に読影を依頼し、詳しい判断を仰ぐ場合がある。その際は後日改めて、結果について詳しく説明を受ける。

- 5治療・予防など、必要に応じた定期受診

-

手術など、専門的な治療が必要な病気の場合は、提携病院が紹介される。服薬治療のみで対応できるケースや、退院後の継続的なフォローについては、同院で引き続きサポートする場合も。特に脳梗塞では、発症や再発を防ぐため、生活習慣病の管理を目的に通院を続ける人が多い。脳の萎縮など認知症の兆候が確認された場合には、生活上の困り事や家族歴、本人と家族の希望などを、医師が総合的に判断し、治療に進むこともある。

自由診療費用の目安

自由診療とは脳ドック/1万6500円~