高い専門性と親しみやすさで

幅広い医療を身近に届ける耳鼻咽喉科

森本耳鼻咽喉科

(大東市/住道駅)

最終更新日:2025/08/22

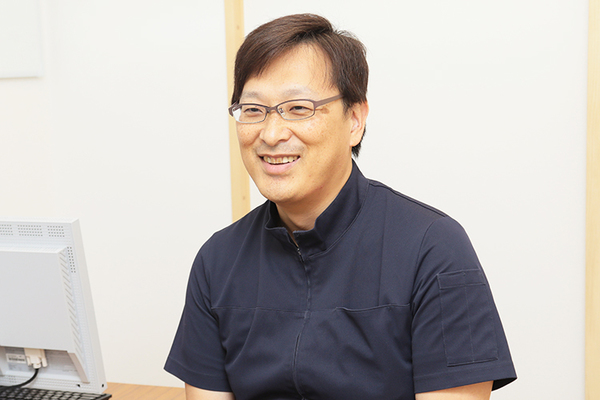

- 保険診療

発熱や咳、花粉症といった症状で、どの診療科を受診すべきか迷う人は少なくない。内科や小児科に加え、耳鼻咽喉科も有力な選択肢の一つである。「森本耳鼻咽喉科」は、耳・鼻・喉の疾患全般に対応し、専門性の高い検査や治療も備える。風邪やインフルエンザなどの一般診療はもちろん、がん検査、アレルギー検査、舌下免疫療法、睡眠時無呼吸症候群の治療など、多様なニーズに応える体制を整え、地域住民の健康を支えている。神戸大学医学部附属病院や関連施設で培った豊富な経験をもとに、身近でありながらも専門性の高い医療を提供する森本浩一院長。「気軽に安心して通えるクリニック」をめざし、地域の健康を支えている森本院長に、同院の診療内容について詳しく話を聞いた。

(取材日2025年7月25日)

目次

舌下免疫療法から、頭頸部がんの診断まで、幅広い治療で身近で頼れるクリニックをめざす

- Q耳鼻咽喉科として、どのような症状の治療に対応していますか?

-

A

▲耳、鼻、喉や口の幅広い疾患に対応

当院では、耳・鼻・喉に関するさまざまなお悩みに対応しています。耳では難聴、耳痛、めまい、鼻では副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻血、喉や口では扁桃炎、味覚障害、飲み込みづらさ、咳や喘息の症状にも対応しています。また、耳あかの処理についても気軽に受診いただけます。もともとは大きな病院で診療していましたが、開業にあたってはこれまで以上に身近でより相談しやすい場所でありたいと考えました。ほかに、治療が難しいとされる嗅覚障害や、声のかすれといった発声障害なども、これまでの専門的な経験を生かして丁寧に対応しています。さらに専門的対応が必要な場合には、連携する高次医療機関へご紹介しますのでご安心ください。

- Q内視鏡検査は、どんな時にどのような人が受けるのですか?

-

A

▲喉や鼻に違和感があれば、受診を勧める

喉や鼻に異常を感じていて、がんの疑いがある人に行います。当院では、特殊な2種類の波長の光を用いた内視鏡を導入しております。喉や鼻の粘膜に生じる、従来の検査では見つけにくい微細な異常もより鮮明に観察でき、初期の炎症やがんの兆候の早期発見にも役立ちます。特に、喫煙やお酒をよく飲まれる方は、こうした部位にがんができやすい傾向があるため、要注意です。声のかすれ、鼻血が出る、食事が喉を通りにくいなどの症状がある方は、一度検査を受けてみることをお勧めします。検査は数分で終わり痛みもほとんどありません。がん診療に携わってきた経験から、地域での病気の見逃しを減らしたい、との思いでこの検査を導入しました。

- Qアレルギー検査も行っているのですね。

-

A

▲「地域での病気の見逃しを減らしたい」と話す院長

当院では、アレルギーの原因を調べる検査として特異的IgE抗体検査を行っています。花粉、ダニ、ハウスダスト、動物、カビ、食べ物など、1回の採血で39種類のアレルゲンを同時に調べることができ、広範囲なアレルギーの把握が可能です。検査結果は約1週間で判明します。一方で、注射が苦手なお子さまや採血が不安な方には、同じ特異的IgE抗体検査でも指先からの少量の採血で行う迅速アレルギー検査をご案内しています。痛みが少ない検査で、8項目のアレルゲンを20分ほどで判定します。ただし、4歳未満のお子さまの場合は、アレルギー反応がまだはっきり出にくいため、検査は急がず、症状や経過を見ながら慎重に判断しています。

- Q舌下免疫療法も導入されているのですね。

-

A

▲アレルギー検査も導入し、患者の負担を軽減

スギとダニのアレルギーに対して、舌下免疫療法を導入しています。これは、アレルゲンを少量ずつ体に取り込み、アレルギー反応の抑制を図る治療法です。治療期間は3〜5年が基本で、当院では5年間の継続を推奨しています。ですが、「今すぐ症状を改善してほしい」という切実な方もいるでしょう。また、通常の薬では効果が期待できない重症の方に向けに向けて、当院では生物学的製剤による治療も行っています。舌下免疫療法と並行して治療することもできます。早期に治療を始めることで、慢性的なつらさの緩和につなげ、将来的な負担を軽くすることにもつながりますよ。

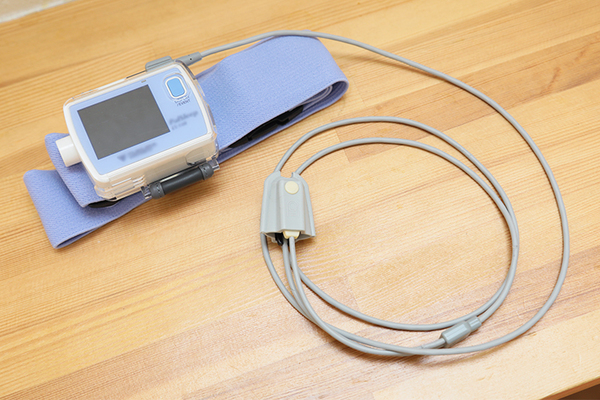

- Q睡眠時無呼吸症候群の治療も受けられると聞きました。

-

A

▲気になることは、気軽に相談に来てほしいと話す

睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に頻繁に無呼吸になる病気です。日中の強い眠気や集中力の低下だけでなく、放置することで、長期的に見ると高血圧症や心疾患、脳卒中などのリスクも高まります。原因は肥満や下顎の小ささなどさまざま。診断には自宅で簡易スクリーニング検査を行い、治療が必要であれば、睡眠中に空気を送り込み気道を広げ、睡眠中の無呼吸を防ぐCPAPという装置の継続的な使用が一般的です。いろいろな診療科で検査・治療できますが、耳鼻咽喉科では、気道の形や鼻の中の状態など、構造的な要因についてより詳しく調べることができます。扁桃腺の肥大などが原因になる場合には手術で症状の改善をめざします。