木下 玲子 院長の独自取材記事

茅ヶ崎ウエストサイドクリニック

(茅ヶ崎市/茅ケ崎駅)

最終更新日:2025/10/29

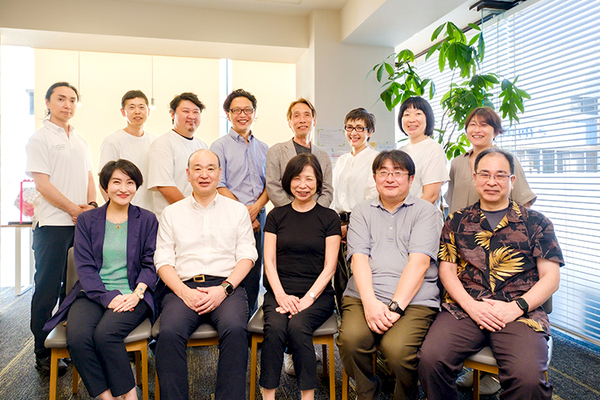

茅ケ崎駅から徒歩5分の「茅ヶ崎ウエストサイドクリニック」。ナチュラルで開放感ある院内に入ると、スタッフや医師が笑顔で迎えてくれる。2024年より院長を務める木下玲子先生をはじめ、看護師や作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師たちがチームとして一つになり、患者の社会復帰をサポートしている。精神科デイケアの併設や、リワークプログラムに力を入れているのも同院の特徴だ。「つらいときは一人で悩まず、誰かに相談してくださいね」と優しく語る木下先生に、同院の特徴や医師になるまでの経緯、また最近耳にすることの多い「大人の発達障害」に対する考えについても聞いた。

(取材日2025年8月29日)

心が不調なときに、気軽に頼れるクリニック

クリニックらしからぬ、明るい雰囲気ですね。

患者さんはつらい思いを抱えて来院されますので、院内では少しでもリラックスしてお過ごしいただきたいと思っています。院内は茅ヶ崎らしく、どことなく海沿いを思わせるような解放感ある造りです。また、迎える私たちはあえて白衣を着ていません。白衣はどうしても「お医者さん」をイメージさせてしまい、患者さんを緊張させてしまうこともありますからね。心療内科や精神科の診療では特に、初めに対応した医師の印象が、患者さんの治療に対するモチベーションを左右することが多いのです。クリニックの第一印象も同じだと思うので、診察は防音対策がされた個室で行い、待合室の椅子の並びにも患者さん同士の視線が気にならないよう配置するなど、プライバシーに配慮しています。

こちらにはどのような方が通われているのですか?

中学生くらいから高齢者まで幅広い年代の方々が通われていますが、若い方が多い印象です。現代では多様性が認められる一方で、人間関係が希薄になりがちです。いざ社会に出てちょっとしたことで落ち込んでしまったときに、それを相談できる相手が身近にいるとは限りません。そんなときに「ちょっと相談してみようかな」と気軽に頼ってもらえるとうれしいです。患者さんの話に耳を傾けて、問題解決のためのお手伝いをするのが私たちの役目。気持ちを整理する時間が少しできるだけで、心がスッと軽くなる方も多いのではないでしょうか。もちろん薬の力が必要なケースもありますが、しっかりと診断した上で処方しますので、むやみに怖がらなくても大丈夫です。ご本人にもご家族にもご理解いただけるよう、「なぜ必要なのか」をきちんとご説明いたします。

先生が診療で大切にしていることをお聞かせください。

会話を通じて患者さんに安心感を与え、症状を適切に見極めて治療できるよう努めています。薬の処方はできるだけ最低限に、またチームワークを大切にした医療の提供をめざしています。というのも、私は医師になる前、17年間薬剤師をしていたんです。薬剤師として医療に関わる中で「良い医療のためには、医師だけでなくチームの力が必要」と感じる場面を多く見てきました。当時は薬局長を務めていましたが、「患者さんとふれあいながら、チーム医療を実践したい」という思いが強くなり、39歳で医学部に進学。チーム医療の力を発揮できる診療科はどこだろうと考えて、たどり着いたのが精神科でした。チームだからこそできる温かみある医療を提供していきたいと思っています。

多職種のチームワークで患者の社会復帰をサポート

なぜ精神科には「チームワーク」が必要なのですか?

医師だけでは、患者さんのすべての生活面をサポートすることはできません。障害者手帳や年金などの制度、デイケアや就労支援、グループホームなどの利用も含めて、多職種が連携して患者さんを支えています。ですから患者さんの本当の回復をめざすのならば、いろいろな職種の人が同列に並んで意見交換でき、力を発揮できる、そのような環境が精神医療には適しているんです。私は医師になってから、大学病院や薬の研究機関で経験を積みましたが、患者さんと身近にふれあえる医療を求めてクリニックでの勤務を希望しました。慣れ親しんだ茅ヶ崎で、理想としていたチーム医療の実現に取り組んでいます。

精神科デイケアも多職種の協力で成り立っているのだとか。

そのとおりです。当院は精神科デイケアを併設し、看護師や作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師がチームとして一つになって、患者さんを支えています。看護師は体調管理などを、作業療法士は作業を通じてその方の得意・不得意の見極めを、精神保健福祉士は福祉的な制度やサービスのマネジメントを、そして公認心理師はカウンセリングなどを担当します。異なる分野のスペシャリストがチームになることで、さまざまなサービスの提供につながるのです。医師の診察時に、デイケアのスタッフがサポートとして同席することもありますね。デイケアの一番の目的は社会復帰です、グループワークや認知行動療法といわれるものに基づいたプログラム、感情のコントロールをするようなプログラム、気分障害や適応障害などの精神疾患のため休職している方が、職場復帰に向けてリハビリテーションを行う「リワークプログラム」などを行っています。

リワークプログラムについて詳しく教えてください。

患者さんが精神疾患で休職や退職をされた場合、復帰までにとても時間がかかったり、なかなかうまく進まないことがあります。そこで仕事に戻る前段階で少し練習をするのが「リワークプログラム」です。生活リズムを安定させ、集中力や体力の回復を図ります。また職場ではさまざまなことが起こりますから、ストレスに自分で対処していく力も必要です。焦らずにその方のペースで職場復帰をめざすべく、プログラムを進めます。また医師は会社側と業務内容や配属の相談をするなど、その方にとって働きやすい環境づくりをサポートします。他院に通院中の方でも主治医変更をせずにご利用いただけますので、復職に不安があったり、「どのように復職準備をしていいのかわからない」という方はお気軽にご相談ください。

つらいときは一人で悩まず、誰かに相談してほしい

その他、多様なニーズに応えるためにさまざまな取り組みをされているそうですね。

私たちのチームには公認心理師が在籍していますので、一対一のカウンセリングにも力を入れています。心理検査を行うこともできるため、発達障害の方が自己理解をするのにも役立っています。また、精神症状が重度で支援が多く必要な方には、24時間対応の訪問看護の体制も整えています。こちらから訪問することで幅広い支援の提供が可能です。

「大人の発達障害」という言葉を耳にする機会も多いですが、受診される方は増えているのでしょうか

そうですね、発達障害に関する情報がインターネットやテレビなどにあふれており、「もしかして自分は発達障害ではないか」と心配されて来院する方は増えていますね。子どもの頃は不便を感じずに過ごせても、社会に出ると人間関係やスケジュール管理などで問題が生じ、そこで違和感を覚えたり自信を失ったりしてしまう方も多いようです。また、うつ病の症状で受診された方の中には、検査で「発達障害の特性もある」とわかるケースもあります。「私の問題ではなく、特性だったんだ」と知ることで、気持ちが和らいだり安心する場合も多いんですよ。発達障害を自分の個性と考えて、治療やリワークプログラムなどを利用しながら自信を取り戻してほしいと思います。

これまで診療してきた中で、印象に残っているエピソードがあればお聞かせください。

多くの患者さんに接してきたので、一人には絞りきれません。でも、どの患者さんも治療が順調に進み、笑顔を取り戻してくだされば何よりだと思い、診療にあたっています。学校や職場に復帰したり、ご自身に合った環境を見つけたりされたと聞くとうれしいですし、今後通っていた患者さんが結婚してお子さんを連れて来られたりすることがあれば、医師になって良かったと心から思えるでしょうね。そんな未来がたいへん楽しみです。

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

気持ちが落ち込んだり、やる気が出なかったりすることは、特別なことではありませんが、もしかすると病気の表れかもしれません。つらいときは一人で悩まず、誰かに相談してみてください。周りに相談できる相手がいないならば、ぜひ私たちにその悩みをお聞かせください。信頼関係を大切にし、チームで問題解決のためのお手伝いをさせていただきます。