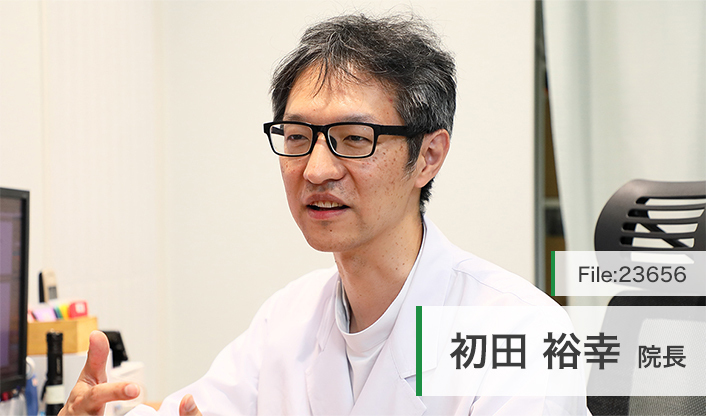

初田 裕幸 院長の独自取材記事

脳神経内科はつたクリニック

(枚方市/樟葉駅)

最終更新日:2025/03/12

「脳神経内科」とは文字どおり、脳や、脳がつかさどる神経・筋肉の病気を扱う科で、脳梗塞や脳出血、認知症、パーキンソン病、また若い世代では頭痛など、身近な病気に対応する。これらの疾患はいずれも、経過が長期にわたる場合が多い。そこで「脳神経内科はつたクリニック」の初田裕幸院長は、専門的な診療をこまやかかつ継続的に行いたいという思いから、2014年に開業。枚方市内はもちろん、京阪沿線から多くの患者が通っているという。「丁寧に診ることで、症状をコントロールし、病気の進行を少しでも緩やかにしたいですね」と真摯な口調で語る院長に、脳神経内科での診療内容などについて、詳しく聞いた。

(取材日2018年7月19日)

この記事の続きと最新情報をご希望の方は下記よりリクエストください。