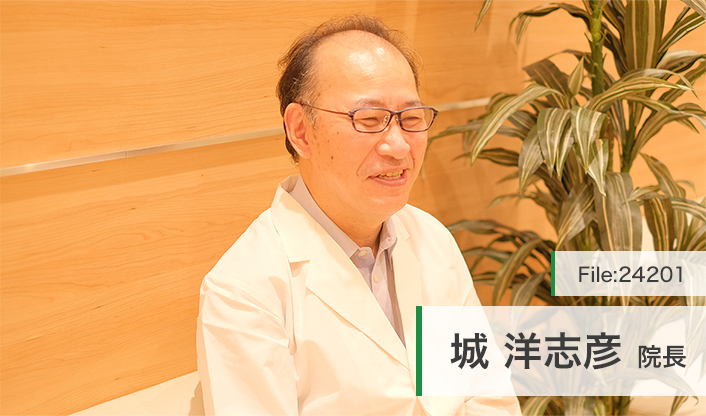

城 洋志彦 院長の独自取材記事

しろ内科クリニック

(神戸市中央区/三ノ宮駅)

最終更新日:2025/10/02

ポートライナー・三宮駅から徒歩3分、JR神戸線・三宮駅より東へ徒歩4分。1階に大手スーパーが入るビルの3階にある「しろ内科クリニック」は、神経内科の豊富な診療経験を持つ城洋志彦(しろ・よしひこ)院長が2013年に開業。専門分野である神経内科のほか、地域のかかりつけ医として内科全般もカバーしている。「ヒトの神経の複雑さに感銘を受け、脳に関わる臨床をしたい」と神経内科を専門とした城院長。「丁寧にわかりやすく説明して、病気を理解してもらうことが、治すための一番のエネルギーになるんです」と、ほほ笑みながら話す口調はとても穏やか。院内のイメージについて「ほっこりする感じ」と表現する城院長自身も、そのような雰囲気を醸し出しているように感じた。

(取材日2022年9月8日)

この記事の続きと最新情報をご希望の方は下記よりリクエストください。