成長発育などへの影響が考えられる

子どもの睡眠時無呼吸症候群

岩永耳鼻咽喉科

(美濃加茂市/美濃太田駅)

最終更新日:2021/10/12

- 保険診療

睡眠中、何らかの理由から喉がふさがって呼吸が止まる、あるいはいびきなどを伴う低呼吸状態になる睡眠時無呼吸症候群。大人の疾患というイメージがあるが、実は気づきにくいだけで子どもの発症も多いという。子どもの睡眠時無呼吸症候群の原因で多いのは、扁桃腺やアデノイドの肥大など。ほかにも鼻詰まりにより低呼吸が起こりやすくなることも。子どもの睡眠時無呼吸症候群の特徴とはどんなものなのか。今回話を聞いたのは、長年にわたり睡眠時無呼吸症候群の検査・治療を手がけ、子どもの睡眠時無呼吸症候群の診療にも積極的に応じる「岩永耳鼻咽喉科」の岩永耕一院長。専門家の立場から、子どもの睡眠時無呼吸症候群において考えられるリスクや、早期発見に役立つポイントなどについて詳しく解説してもらった。

(取材日2021年4月30日)

目次

呼吸が止まる、呼吸が浅い状態が続くなど、睡眠時の呼吸の質の低下は発育にも影響。早期発見で改善を

- Q睡眠時無呼吸症候群とはどんな疾患なのでしょうか?

-

A

▲クリニックと併設で睡眠時無呼吸症候群の研究所を構えている

発症すると、名前のとおり睡眠時に呼吸が止まってしまう、または低呼吸の状態になります。特に多いのが、喉がふさがってしまう閉塞型と呼ばれるものです。症状としては、喉がふさがって呼吸しにくくなるだけ。けれどこの影響がとても大きいんです。睡眠の質が下がるので、日中に強い眠気が襲ってきたり、疲れが取れにくなったり。生活習慣病やうつ病などとの関連も強く、そのままにしておくと心筋梗塞や脳出血、脳梗塞といった脳血管や心臓血管の疾患、うつ病の重症化などが懸念されます。家族から睡眠時に呼吸が止まっている、ひどいいびきをかいているなどと指摘されたことがある人は、検査を受けていただきたいですね。

- Q睡眠時無呼吸症候群は大人に多い病気なのですか?

-

A

▲子どもの将来を真剣に考えて診察を施している

そんなことはなく、子どもでの発症も珍しくありません。子どもの原因で多いのは扁桃腺やアデノイドの肥大です。乳児の場合は呼吸の体勢にも注意が必要です。寝返りができない時期だと、呼吸しづらくて苦しくてもお子さん本人にはどうすることもできませんから。ほかにも注意したいのが、口呼吸です。口での呼吸は鼻と比べて浅く、習慣化すると下顎の成長が妨げられ、顎に収まりきらなくなった舌が喉をふさいでいびきを誘発する可能性もあります。大人と違い呼吸機能が十分に発達していないので、子どもの睡眠時無呼吸症候群の診断基準はとてもシビア。アメリカでは、1時間に1回以上呼吸が止まると、睡眠時無呼吸症候群と診断されるといいます。

- Q子どもの睡眠時無呼吸症候群の、特徴的な症状を教えてください。

-

A

▲市外や県外からも睡眠時無呼吸症候群の受診が多い

子どもの場合、完全に呼吸が止まってしまうケースは珍しく、低呼吸状態になるのがほとんどです。低呼吸状態でないか確認したい場合は、まず見た目に苦しそうにしていないか様子を見て、併せて首元を観察しましょう。頸動脈がドクンドクンと怒張しているようであれば、しっかり呼吸ができておらず、肺に抵抗があると予想されます。お子さんが仰向けに寝ていたら、起こさないように衣服をめくって、胸とおなかの動きをチェックしてください。胸とおなかが一緒に上下していれば正常ですが、シーソーのように交互に動いていたら、正常に呼吸ができていない、低呼吸状態にあると考えられます。こういった所見があったらまずはご相談ください。

- Q子どもの睡眠時無呼吸症候群において考えられるリスクとは?

-

A

▲睡眠と健康には多くの関わりがあることを伝えている

身体的な成長はもちろん、睡眠の質は精神的な面での成長にも影響するといわれています。怒りっぽい、落ち着きがない、集中力が低いなど、発達障害のような所見があるため、ADHDなどと混同されるケースも。精神的な不調は、睡眠時無呼吸症候群による睡眠不足が原因して、神経が過敏になっているために起こると考えられているので、治療により睡眠の質を良くすることで、これらの症状が改善することも考えられます。心身の成長を促す成長ホルモンは、深い睡眠の時に分泌されます。睡眠の質の向上は、心身の健やかな成長発育を促す上で欠かせないもの。睡眠を軽視せず、ちゃんと眠れているかに目を向けましょう。

- Q検査・治療内容を教えてください。

-

A

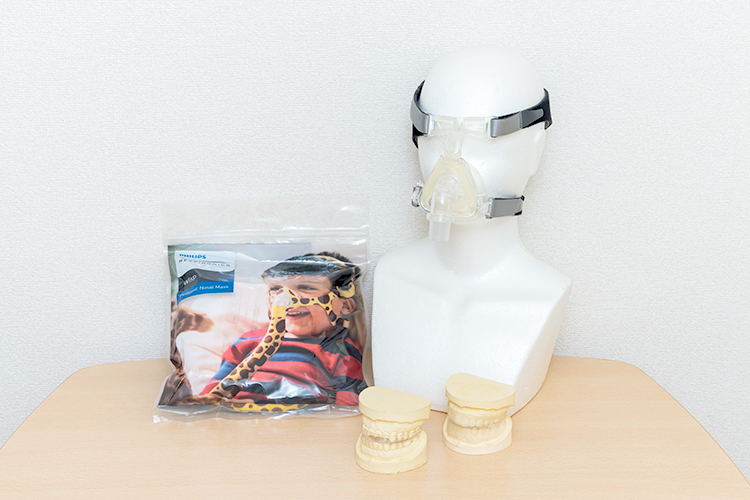

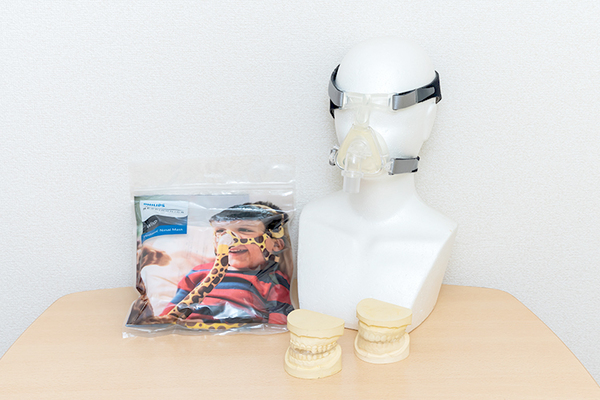

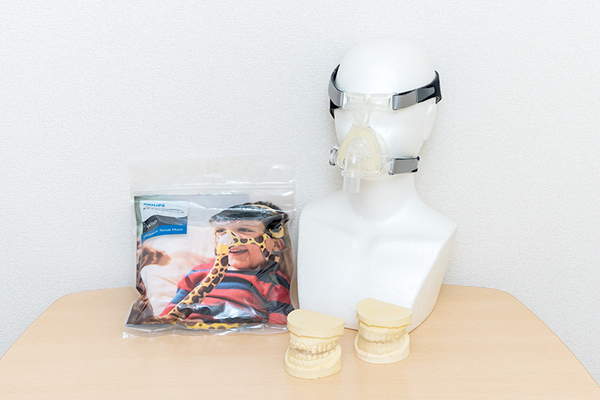

▲子どもの検査や治療にスタッフの高いレベルは欠かせない

まずは通常の診察を通じて所見を取り、必要であれば精密検査を行います。大人と同様1泊2日入院し、脳波や呼吸状態を測定します。当院の場合、検査用の病室はすべて個室仕様。お子さんは、親御さんと一緒にお泊まりする感覚で、検査を受けていただける環境です。検査は、専門知識やスキルを有する検査技師や看護師がサポートします。治療は、扁桃腺やアデノイドの肥大が原因しているようであれば切除を検討します。鼻が詰まって口呼吸になりやすいようであれば、鼻汁を吸い取って鼻で呼吸しやすい状態に。子どもの場合はこれらのアプローチで改善を図りますが、重症の場合はCPAP治療も検討します。